Kebakaran Museum Nasional Indonesia (MNI) pada 16 September 2023 lalu melalap sejumlah koleksi kayu, kain, gerabah, hingga logam. Beberapa yang tidak selamat sulit direkonstruksi, tetapi berkemungkinan dibuat ulang replikanya.

Kurator MNI Budiman mengatakan, 90 persen koleksi museum kini sudah dievakuasi dari puing-puing pascakebakaran. Koleksi dan fragmen koleksi yang berukuran kecil masih diayak dengan tiga ukuran ayakan berbeda untuk menemukannya dari puing dan sedimen sisa kebakaran.

"Dan koleksi-koleksi dari kayu masih bisa kita ambil, kemudian dianalisis, diambil sampelnya, lalu koleksi lain dari kayu kita juga ada sedikit yang kami ikhlaskan, tetapi masih tetap berlanjut usaha mencarinya, evakuasi masih berlanjut, masih ada beberapa sampel yang belum berhasil kami identifikasi karena kondisinya memang sudah tidak mudah untuk diidentifikasi," tuturnya dalam diskusi publik Memulihkan Koleksi Pascabencana, Menguatkan Pembelajaran Manusia di Gedung A Kemendikbudristek, Kamis (7/12/2023) lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kain memang sulit direkonstruksi secara material, kayu pun begitu, terutama model-model rumah adat, model perahu. Langkah berikutnya mungkin kami hanya bisa membuat ulang koleksi tersebut. Demikian juga dengan kain. Karena untuk rekonstruksi, mohon maaf sepertinya memang sulit," sambungnya.

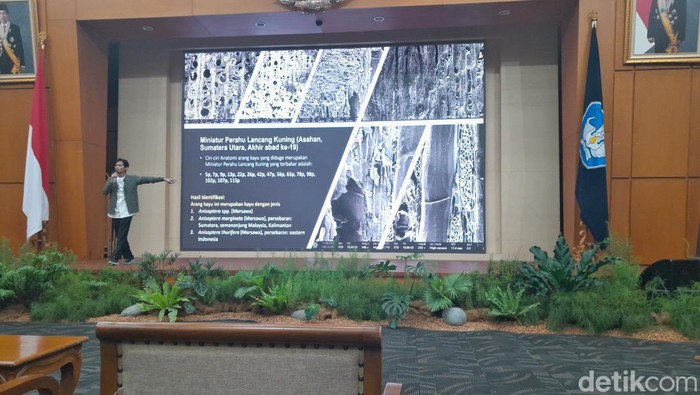

Widyanto Dwi Nugroho menerangkan identifikasi kayu media miniatur perahu Lancang Kuning dari abad ke-19 berdasarkan temuan arang. Foto: Trisna Wulandari/detikEdu Widyanto Dwi Nugroho menerangkan identifikasi kayu media miniatur perahu Lancang Kuning dari abad ke-19 berdasarkan temuan arang. Foto: Trisna Wulandari/detikEdu |

Kebakaran MNI salah satunya menyisakan arang yang diduga sisa miniatur perahu Lancang Kuning asal Asahan, Sumatera Utara, dari akhir abad ke-19. Inilah yang kemudian diteliti peneliti kayu Widyanto Dwi Nugroho SHut MSc PhD.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menuturkan, ia bertugas mengidentifikasi potongan dan serpihan arang yang diduga bagian artefak kayu. Diharapkan, metode identifikasi kayu secara mikroskopis dapat memberikan informasi genus hingga kandidat spesies kayu yang digunakan.

"Ke depan, bisa juga informasi yang saya berikan tadi, identifikasi, bisa digunakan ketika ingin bikin replika. Mungkin perahu-perahu yang sudah tidak ditemukan di daerah tertentu, dibikin replikanya dengan kayu yang asli," ucapnya pada detikEdu.

Widy mengamini, jenis kayu yang dipakai sebagai media koleksi museum sedapatnya sudah teridentifikasi sebelum terjadi kebakaran. Sebab, informasi tersebut termasuk data dasar artefak.

"Itu menyisakan pelajaran standar terkait accident itu dan bahwa artefak dari kayu di seluruh dunia itu kalau bisa identifikasinya selesai. Teridentifikasi jenis kayunya apa, ukurannya berapa. Itu merupakan data dasar artefak," kata Widy.

"Jadi artefak itu, mengetahuinya berasal dari kayu jati itu jangan ketika sudah terbakar, tetapi dari awal. Ketika dia dicuri orang, terbakar, dia bisa disidik, 'sudah ada cap jempolnya'. Ini belum ada. Rekomendasi saya lebih ke sana," imbuh lulusan UGM dan Tokyo University of Agriculture and Technology ini.

Arang Artefak dari Lokasi Kejadian

Widy menuturkan, ia memulai tahap identifikasi kayu berdasarkan sampel arang dari lokasi kejadian. Pengambilan sampel dilakukan tim lapangan.

"Kami mendapatkan sampel itu sudah dalam bentuk kemasan yang sudah dikategorisasi, sudah ada labelling, ini serpihan arang dari dugaan artefak apa atau obyek apa," tuturnya.

"Dugaan. Tentunya kita perlu konfirmasi apakah bagian-bagian yang sudah berupa arang itu benar-benar kayunya si artefak yang terbakar itu. Takutnya salah kayu, yah namanya kebakaran, ya," sambungnya.

Salah satu arang panjang ditemukan di salah satu titik museum tempat artefak model perahu Lancang Kuning dari abad ke-19 berada. Tim pemulihan mencatatnya sebagai terduga bagian miniatur Lancang Kuning. Arang tersebut salah satunya diteliti Widy lebih lanjut.

"Informasi di lapangan itu sudah disesuaikan dengan size. Artinya, kayu yang panjangnya 15 cm tentunya arang dengan ukuran 15 cm mesti dari artefak yang panjangnya setidaknya 15 cm. Itu menyocokkan setidaknya dari fisik dulu," tuturnya.

"Baru kemudian dari kategorisasi itu kita lanjutkan ke penentuan dari jenis-jenis kayu apa. Targetnya terutama itu dulu, sebelum mengonfirmasi apakah arang ini merupakan kayu dari artefak tersebut," sambungnya.

Widy menuturkan, ia juga menelusuri data sekundernya yang mungkin tersedia terkait artefak tersebut. Contohnya, informasi terkait jenis kayu perahu Lancang Kuning itu.

Ia mencontohkan, beberapa koleksi bisa punya catatan makroskopis struktur kayunya. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan sampel arang di lokasi.

"Lalu kita cari, barang seperti itu biasanya terbuat dari kayu apa. Misalnya kayu A, berarti menguatkan. Ke depan, kami menyocok-nyocokkan itu: temuan ini, potongan ini, jenisnya apa, dari data-data itu," tuturnya.

Identifikasi Arang di Bawah Mikroskop

Widy menuturkan, tiap sampel terduga kayu sebuah artefak lazimnya terpecah menjadi beberapa bagian dan serpihan. Tim pemulihan saat ini masih terus mencari kemungkinan potongan dan serpihan koleksi yang tersisa.

"Dari daftar yang saya terima, setidaknya ada 10 item (koleksi kayu) terdampak, dengan masing-masing item terpecah menjadi beberapa fragmen," ucapnya.

"Ada rehal Qur'an, ada ornamen kora-kora, dan sebagainya," sambung Widy.

Arang sampel terduga potongan dan serpihan artefak koleksi museum tersebut lalu diidentifikasi jenis kayunya secara mikroskopis dengan alat scanning electron microscope (SEM). Mikroskop elektron ini dapat memproduksi gambar mikroskopis sebuah sampel dari memindai permukaannya dengan pendaran elektron terfokus.

Elektron tersebut berinteraksi dengan atom-atom di sampel. Aktivitas ini memproduksi berbagai sinyal yang berisi informasi tentang topografi permukaan sampel dan komposisinya.

"Kita bisa melihat detail sel penyusun kayu secara lebih detail, dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan, sehingga kita memilih mikroskopis," tutur Widy.

Ia menjelaskan, secara teknis, alat scanning electron microscope juga tidak membutuhkan preparat sayatan arang tipis seperti yang dibutuhkan dalam pengamatan mikroskop cahaya.

"Jadi cukup potongan kecil arang kayu yang surface-nya itu rata. Lalu, dengan segala prosedur pengamatan, dengan SEM bisa kita amati, kita bisa dapat gambar-gambar memadai untuk identifikasinya," terangnya.

Penemuan Genus dan Kandidat Spesies

Hasil identifikasi Widy mendapati bahwa arang kayu miniatur perahu Lancang Kuning dari akhir abad ke-19 berasal dari kayu genus Anisoptera spp. atau mersawa. Kandidat spesiesnya yakni Anisoptera marginata atau Anisoptera thurifera.

Ia menuturkan, persebaran Anisoptera marginata antara lain di Sumatera, Semenanjung Malaysia, dan Malaysia. Sedangkan Anisoptera thurifera menyebar di Indonesia timur.

"Ditemukan beberapa yang sampai pada level spesies, tetapi beberapa kandidat. Misalkan mersawa, Anisoptera: Anisoptera A, B, C. Tetapi paling tidak, di antara tiga ini yang mengerucut di antara Anisoptera," terang Widy.

"Setidaknya, saat sudah melihat bahwa itu sudah Anisoptera saja, sudah berhasil, itu anggapan saya. Kalau sampai ke spesies, itu luar biasa. Jadi sebenarnya, sampai ke genus saja sudah memadai. Kita usahakan yang tidak jauh beda, tetapi kalau bisa itu sama, karena kita nggak bisa temuin materi yang persis sama dengan yang dulu," sambungnya.

Sebagai informasi, hasil identifikasi Widy menunjukkan arang kayu terduga bagian artefak rehal asal Nias dari awal abad ke-20 merupakan kayu jenis Octomeles sumatrana (binuang), Dacryodes olivifera (kedondong), dan Canarium oleosum (kedondong Malaya).

Penelitian Data Sekunder

Di samping penelitian di bawah mikroskop, Widy menuturkan, penelusuran data sekunder juga digunakan dalam identifikasi.

"Spesies A, daerahnya ada di mana. Artefak A, misalnya berasal dari daerah A. Nah pada daerah itu kita cari informasi, melalui jurnal, tulisan ilmiah, informasi personal, atau apa, itu biasa dipakainya kayu apa. Kita catat. Lalu kita konfirmasi, mana yang paling dekat. Apakah benar? Nah, kebenaran secara ilmiah itu ketika kita bisa mendekati dengan cara yang benar dan terbuka," tuturnya.

"Pendekatan yang didulukan yang internal dulu, yang laboratory dulu, karena kita bisa mengkerucutkan itu kayu apa, baru kita mencari data sekunder, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan akhir nantinya," sambung Widy.

Ia menjelaskan, baik SEM maupun metode identifikasi kayu dengan alat lain memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Contohnya akses alat pemindaian computed-tomography (CT-scan) terbatas, NIR spectroscopy mensyaratkan database, dan DNA barcoding membutuhkan material genetik.

"Jadi soal presisi, saya nggak ngomong presisi. Tetapi kalau pendekatan, itu cukup, buat saya. Artinya, saya sampaikan sampai ke genus, cukup bagus menurut saya. Nggak bisa sampai spesies, informasi kita cukup terbatas," tuturnya.

Data Kondisi Kayu Lokal

Terkait database kayu Indonesia, Widy menuturkan, peneliti dapat mengonfirmasi hasil identifikasinya ke asosiasi peneliti anatomi kayu sedunia di International Association of Wood Anatomist (IAWA).

"Mereka juga saling berbagi informasi terkait database. Xylarium bogoriense itu misalnya, salah satu yang terbesar di dunia," ucapnya.

"Kalau ada kesulitan terkait database itu, saya juga akan konfirmasi ke sana. Karena mereka punya koleksi kayu-kayu se-Indonesia. Misal kita tidak tahu kayu yang sedang kita lihat itu kayu apa. Kayu X, kayu Y, semuanya masih blank, itu akan kita gali," sambung Widy.

Ia mengakui, preparasi identifikasi arang tidak sesederhana kayu yang masih dalam bentuk biasa. Di samping itu, ada tantangan teknis untuk memastikan arang yang diamati betul-betul dari artefak yang terbakar.

Untuk itu, ia bekerja sama dengan tim pemulihan di lapangan dan Sub Koordinator Konservasi Indonesian Heritage Agency Dr Nahar Cahyandaru.

"Tim lapangan akan memverifikasi, tetapi kita butuh bertemu bareng dengan tim Pak Nahar untuk memastikan mana yang cocok,"sambungnya.

Ia menjelaskan, jika kayu yang digunakan sebagai media artefak sudah punah, maka dapat diganti dengan jenis kayu yang sedekat mungkin. Pendekatan ini menurutnya lebih mungkin dan tidak semahal pengembangan kembali kayu yang sudah punah untuk membuat ulang koleksi.

"Kalau sudah punah sama sekali, mending dicari yang sekeluarga," ucapnya.

Antisipasi agar Tidak Terbakar

Widy menuturkan, ke depannya, pekarya atau seniman dapat menggunakan sejumlah metode antiapi agar karyanya tidak terbakar. Namun, sifatnya tidak permanen sehingga kayu pada akhirnya tetap dapat terbakar sebagaimana sifat dasarnya.

"Treatment antiapi ada, tetapi menahan agar tidak terbakar, men-delay sekian waktu. Tetapi sifat kayu adalah burnable, diapa-apain tetap terbakar," ucapnya.

Di sisi lain, ia menuturkan, informasi jenis kayu yang digunakan leluhur dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat karya ke depan yang lebih tahan berbagai kondisi.

"Jadikan pertimbangan. Meniru tidak harus semuanya 100 persen, tetapi menjadi referensi: kayu A, B, C tersebut sudah pernah digunakan oleh nenek moyang kita untuk itu," tuturnya.

"Kita konfirmasi saja, kita uji lagi, keawetannya berapa, sifat fisikanya berapa, sifat mekanikanya berapa, dan sebagainya, sehingga apa yang perlu ditingkatkan dari kualitas kayu tersebut. Tetapi paling nggak, informasinya ada, misalnya seperti buat rumah joglo harus dari kayu jati," pungkasnya.

(twu/nwy)