Masih terpatri dalam benak sebagian masyarakat, ketika mendengar nama Gunungkidul langsung dikonotasikan sebagai daerah yang tandus, berbatu, panas, dan selalu kekurangan air. Ada ungkapan 'hanya ketela, tanaman yang mampu tumbuh di daerah ini'.

Anggapan ini muncul akibat kondisi geomorfologinya yang sebagian besar terdiri atas bukit‐bukit batu gamping (karst). Pandangan ini nanti akan sirna ketika tersampaikan informasi bahwa di dalam perut bumi tlatah Gunungkidul, di wilayah DAS Bribin, sebenarnya terkandung potensi sumber air bawah tanah yang limpah ruah. Anugerah Allah SWT tersebut apabila dikelola dan dijaga dengan baik akan menjadi oasis yang akan mengantarkan masa depan Gunungkidul menjadi bumi kapur yang gemah ripah kaya air.

Cifor (2020) melaporkan DAS Bribin mempunyai luas 31.326 ha dan merupakan salah satu di antara 17.000 DAS di Indonesia dengan sifat yang unik baik ditinjau secara geomorfologi (bentuk lahan), hidrologi (air), maupun histori (sejarah). Secara geomorfologi, DAS Bribin bagian selatan didominasi oleh bentang alam karst.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sistem hidrologi akan dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi karst tersebut. Kalau DAS lainnya terdapat banyak sungai permukaan, tapi DAS Bribin justru banyak dijumpai sungai bawah tanah (SBT).

Sungai-sungai yang ada dipermukaan seakan-akan menghilang dan terputus ke dalam tanah. Keunikan lainnya, umumnya DAS dibatasi pemisah topografi (punggung-punggung gunung), tetapi batas DAS Bribin sulit untuk ditentukan. Peraturan daerah yang mendukung pengelolaan DAS ini juga unik karena telah mempertimbangkan nilai budaya lokal Yogyakarta dengan filosofi hamemayu hayuning bawana yang mengandung makna menjaga bawana (dunia) tetap hayu (indah) dan rahayu (lestari).

Karst DAS Bribin merupakan komponen karst Gunung Sewu yang dikukuhkan sebagai Global Geopark pada tahun 2015 oleh Unesco. Karst terbentuk karena pengangkatan laut dangkal (lithoral) yang banyak ditumbuhi terumbu karang. Iklim tropis mengakibatkan terumbu karang mati dan mengeras menjadi batuan gamping yang mengandung material karbonat. Ford dan Williams mendefinisikan karst sebagai daerah dengan karakteristik hidrologi dan bentuk lahan khas yang timbul dari perpaduan batuan mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang dengan baik.

Keunikan dan kekhasan karst dapat dibedakan menjadi 2 yaitu di atas permukaan tanah (exokarst) dan di bawah permukaan tanah (endokarst). Exokarst diwakili oleh adanya bukit-bukit karst (conical hills), sedangkan endokarst ditunjukkan oleh gua, SBT, ponor (luweng), dan telaga.

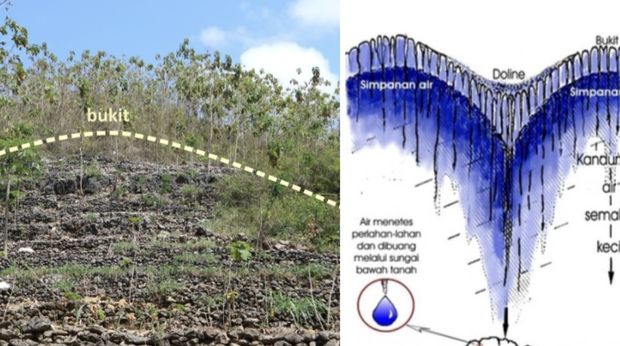

Gambar 1. Lanskap karst Gunung Sewu (Foto: Faizal Abdul Aziz/Cifor) |

Bukit karst Gunungkidul merupakan bentukan karst yang sangat khas dan tidak dijumpai pada kawasan karst lain di seluruh dunia. Formasi karst dapat terbentuk bila terpenuhi dua hal, yaitu: adanya proses pelarutan batuan karbonat oleh air, dan air tersebut mampu memindahkan produk hasil pelarutan ke tempat lain. Adji (2009) mengutarakan bukit karst mempunyai nilai hidrologi yang sangat penting dengan zona epikarstnya (daerah permukaan bukit karst) berperan sebagai tandon (reservoir) air utama dengan nilai porositas (kemampuan untuk menyimpan) yang besar berkisar antara 30-35%. Sedangkan di bawahnya, ada SBT yang mempunyai fungsi sebagai media pengumpul dan pengatus (drainage) yang menerima tetesan dan rembesan air dari simpanan air zona epikarst.

Air ini bisa sampai ke SBT melalui beberapa aliran yaitu lorong (conduit), celah (fissure), dan rembesan (diffuse). Siddiq (2019) melaporkan jumlah bukit karst Gunung Sewu sebanyak 26.878 bukit dengan rerata panjang dan lebar bukit sebesar 160 m dan 89 m. Penelitian Haryono et al. (2009) mengungkapkan, karst Gunung Sewu dapat menyerap karbon aktif oleh proses karstifikasi sebesar 72.804,16 ton/tahun.

Gambar 2. Konsep dari zona epikarst sebagai reservoir Gambar 2. Konsep dari zona epikarst sebagai reservoir(Ford dan Williams (1995) dalam Haryono dan Adji (2017) |

Gua adalah rongga yang tersisa setelah posisi batuan karbonat berpindah akibat proses pelarutan di dalam sirkulasi air tanah. Lorong gua terbentuk akibat aliran air tanah yang bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah yang menjadi keluarannya. Kelompok Studi Karst Fakultas Geografi UGM melaporkan sebanyak 124 gua tersebar di DAS Bribin baik vertikal (luweng) maupun horizontal dengan kondisi gua-gua ada yang berair dan tidak berair.

Ponor/luweng merupakan lubang dalam (gua vertikal) yang berfungsi sebagai pengatus air ke sistem SBT. Kondisi ponor bervariasi menurut ukuran lebar dan kedalaman. Dimensi lebar ada yang mempunyai ukuran: 1 m, 1-5 m, 5 m. Sedangkan ukuran kedalaman ada yang l0 m, 10-100 m, dan 100 m. Ponor ini potensial untuk dikembangkan untuk wisata minat khusus seperti rafting (susur sungai) dan cave tubing (susur gua), misalnya di luweng Kali Suci, Jomblang, dan Grubug.

Gambar 3. Luweng/ponor Tumbul Gambar 3. Luweng/ponor Tumbul |

Telaga merupakan cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong dengan ukuran beberapa meter hingga lebih kurang 1 km. Bappeda Kabupaten Gunungkidul (2007) menyatakan jumlah telaga karst di Gunungkidul berjumlah 281 buah. Kondisi telaga bervariasi, ada yang kering, tergenang sesaat dan permanen tergantung kondisi: ponor, ketebalan sedimen dasar telaga, tanggul, ukuran/volume telaga, dan vegetasi. Cahyadi (2016) mengungkapkan selama musim kemarau yang panjang (4 bulan), sebagian besar telaga mengering, hanya ada sedikit yang masih menyimpan air, yaitu: Telaga Bogosari, Telaga Jonge, Telaga Ledok, Telaga Lebuh, dan Telaga Mijahan. Saat ini, pemanfaatan air telaga terbatas untuk mandi, mencuci, air minum ternak, dan wisata.

Sistem SBT merupakan pengatur simpanan air karena konsentrasi air tanah pada aquifer berbatuan karst terletak dalam sistem ini. SBT mengalir melalui jalur-jalur gua pelarutan batu gamping. SBT memberikan dampak sangat strategis sebagai sumber air baku untuk sebagian besar penduduk Gunungkidul. Walaupun beberapa di antaranya belum dapat dimanfaatkan karena sulitnya menjangkau air dalam luweng-luweng yang dalam dan terjal.

Namun, beberapa di antaranya seperti di Gua Bribin, Seropan, Baron, Ngobaran sudah dapat dimanfaatkan dengan memompa air ke atas melalui pipa-pipa di dalam gua. Haryono (2011) menjelaskan SBT dengan debit yang besar dan melimpah yaitu: Bribin 1.500 lt/dt, Seropan 400 lt/dt, Baron 8.000 lt/dt, dan Ngobaran 150 lt/dt. Sungai Bribin memiliki respons yang cukup cepat (time lag) terhadap hujan yaitu sekitar 4 jam. Pada sisi lain, aliran vadose yang berasal dari kadar air yang tersimpan pada rongga batuan paling cepat akan direspons sekitar 1 bulan.

Beberapa mata air mempunyai waktu tunda setelah hujan bervariasi dengan waktu tunda maksimum sekitar 4 bulan. Selain unik, karst merupakan daerah yang sangat peka dan rentan terhadap perubahan morfologi topografi, dan apabila rusak akan sulit diperbaiki. Praktik-praktik illegal activity manusia misalnya: penambangan bukit karst, penebangan vegetasi, penggunaan pupuk kimia berlebih, dan pembuangan sampah di luweng-luweng dapat mengancam kelestarian fungsi karst. Rehabilitasi bukit karst dengan tanaman asli karst seperti: awar-awar, jambu mete, melinjo, kedoya, ploso, sempu, kemiri, klumpit, pemberdayaan masyarakat, dan dipagari dengan peraturan dan hukum yang tegas merupakan tindakan konservasi karst yang dapat dilakukan.

Agung Wahyu Nugroho dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Baca juga: Keberkahan di Balik Erupsi Gunung Merapi |

(nwy/nwy)