Vatica bantamensis (Hassk.) Benth. & Hook.f. ex Miq.merupakan tumbuhan yang secara lokal dikenal sebagai kokoleceran. Tumbuhan ini telah ditetapkan sebagai flora identitas Provinsi Banten melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah.

Kokoleceran merupakan tumbuhan endemik di Ujung Kulon, Provinsi Banten (Ashton, 1998). Tumbuhan dengan kategori endemik sangat rentan terhadap kepunahan karena hanya tumbuh di tempat tertentu dan tidak ditemukan tumbuh di tempat lain. Kokoleceran memiliki jumlah populasi yang kecil, dengan statusnya sebagai spesies tanaman endemik yang sangat sempit rentang geografisnya, maka akan semakin membuat spesies ini sangat rentan kepunahan. Status populasinya yang kini kritis terancam punah, maka semestinya perlu adanya upaya konservasi melalui pembudidayaan dengan cara memperbanyak keberadaan tumbuhan ini agar tidak punah.

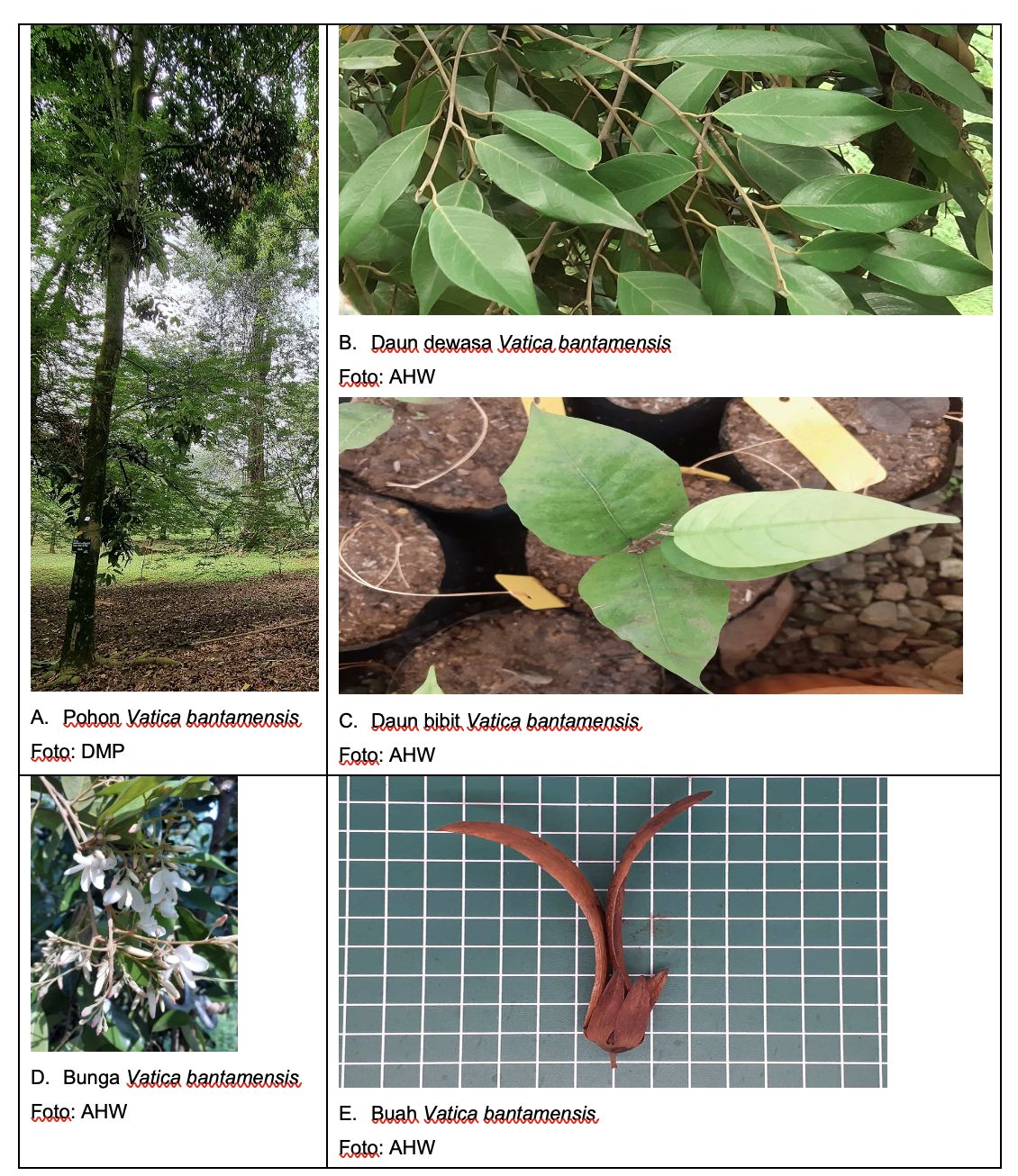

Ciri-ciri Tumbuhan Kokoleceran

Secara taksonomis kokoleceran termasuk dalam famili Dipterocarpaceae atau keluarga kayu meranti. Umumnya kayu meranti termasuk jenis kayu komersial, karena batangnya yang besar banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun pembuatan kapal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

- Secara umum perawakan kokoleceran berupa pohon yang tingginya mencapai 30 m dengan diameter batang 60 cm.

- Pada bagian batang yang muda memiliki bulu-bulu halus dan lebat. Daun kokoleceran menjorong atau melanset, berukuran (4,5-) 7,5-18 x (1,8-) 3,5-7,5 cm, dengan tangkai daun yang panjangnya sekitar 2,2 cm.

- Perbungaannya malai dan terdapat di ujung daun atau di ketiak daun. Panjang perbungaan mencapai 7 cm.

- Bentuk buah agak bulat dengan panjang 10 cm, tangkai pendek 5 mm. Kelopak buah 5 yang berkembang menjadi 2 sayap panjang dan 3 sayap pendek, berwarna merah tidak beraturan. Di dalam buahnya terdapat biji yang berdiameter mencapai 1 cm (Kalima and Wardani 2017).

- Cara perbanyakan pohon Kokoleceran secara umum adalah dengan biji.

- Kokoleceran hidup di wilayah pegunungan dan lereng dengan rata-rata ketinggian 300-500 m dpl.

- Habitat yang baik untuk pohon ini adalah dengan tutupan tajuk lebat dan tanah asam.

- Kokoleceran merupakan salah satu tanaman endemik Provinsi Banten (Ashton, 1998). Namun jenis ini memiliki penyebaran yang sangat terbatas dan saat ini hanya diketahui terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Kokoleceran Foto: (Dok BRIN) Kokoleceran Foto: (Dok BRIN) |

Survei yang dilakukan pada tahun 2010 hanya menemukan empat pohon dewasa kokoleceran yang terkonsentrasi pada hanya satu titik lokasi di TNUK (Wihermanto et al. 2015). Namun hasil studi inventarisasi yang lebih intensif berhasil menemukan 27 cluster pertumbuhan dengan 280 individu kokoleceran di kawasan Gunung Payung, TNUK, dengan 58 individu diantaranya sudah pada tahap dewasa (Robiansyah et al., 2019). Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemantauan populasi spesies secara berkala di masa mendatang.

Penyebab Kelangkaan Tumbuhan

Menurut Ashton (1998) kokoleceran merupakan tumbuhan langka yang termasuk dalam kategori endangered atau genting, terancam punah. Namun hasil studi inventarisasi terakhir menurut Robiansyah (2018), saat ini kategori kelangkaan Kokoleceran sudah meningkat menjadi kritis terancam punah atau Critically Endangered di bawah kriteria B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) (The IUCN Red List of Threatened Species, 2018), karena jumlah individu dewasa yang dijumpai masih di bawah 250 individu dan penyebarannya sangat terbatas.

Beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhan kokoleceran ini menjadi langka antara lain:

1. Eksploitasi yang berlebihan

2. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor hingga kekeringan yang dapat merusak habitat alaminya

3. Distribusi yang terbatas dan jumlah populasi yang hanya sedikit

4. Perubahan iklim dan lingkungan yang kurang sesuai untuk melakukan proses perbanyakan, yang mengakibatkan tumbuhan tersebut sulit memasuki fase generatif. Dalam pengamatan pembungaan di Kebun Raya Bogor, tingkat keberhasilan bunga menjadi buah di bawah 10% (artinya dalam 1 rangkaian bunga, 10 bunga atau lebih, yang menjadi buah hanya 1), sehingga produksi bijinya menjadi rendah.

5. Proses reproduksinya rendah sehingga sulit berkembang biak secara alami. Pengamatan perkembangan bunga menjadi buah di Kebun Raya Bogor menunjukkan bahwa buah yang terbentuk tidak selalu berhasil berkembang sempurna dan membentuk biji, bahkan jika lingkungan tempat tumbuhan tersebut sudah sesuai sekalipun. Diduga terdapat faktor lain yang menghalangi proses perkembangbiakan biji tumbuhan tersebut untuk tumbuh sempurna.

6. Munculnya jenis tumbuhan invasif di lokasi tersebut. Kemunculan jenis tanaman baru yang berkembang sangat cepat terbukti dapat mengancam keberadaan tumbuhan endemik yang sudah ada terlebih dahulu pada suatu wilayah. Tumbuhan langkap (Arenga obtusifolia Mart.) ditengarai menjadi jenis tumbuhan invasif di Gunung Payung yang menjadi habitat alami kokoleceran (Robiansyah et al., 2019). Hal ini bisa mengakibatkan kerapatan pertumbuhan anakan kokoleceran akan semakin tertekan di daerah yang didominasi langkap.

Usaha Konservasi

Kendatipun telah ditemukan lebih banyak individu kokoleceran di TNUK berdasarkan hasil studi populasi (Robiansyah et al., 2019), namun upaya konservasi tumbuhan tersebut tetap diperlukan mengingat jumlah populasinya yang relatif sedikit dan persebaranya yang sangat terbatas. Konservasi Kokoleceran dapat dilakukan pada habitat alaminya (in-situ) melalui program reintroduksi maupun di luar habitat alaminya (ex-situ) seperti di kebun raya maupun lokasi lain di Banten melalui perbanyakan tanaman, penanaman dan pemeliharaan.

Kokoleceran Foto: (Dok BRIN) Kokoleceran Foto: (Dok BRIN) |

Saat ini, teknik perbanyakan tanaman kokoleceran yang paling umum dilakukan adalah secara generatif dengan menggunakan biji, atau pengambilan anakan yang tumbuh di bawah pohon induk. Tanaman kokoleceran termasuk tanaman yang pertumbuhannya lambat, sehingga budidaya menggunakan biji memerlukan waktu yang lama.

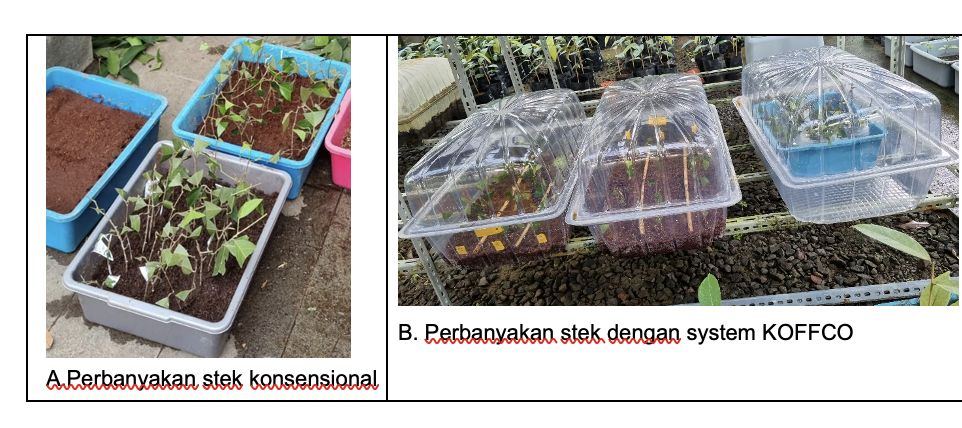

Upaya lain yang telah dilakukan saat ini untuk perbanyakan kokoleceran di Kebun Raya Bogor adalah dengan stek dan cangkok secara konvensional maupun dengan system KOFFCO yaitu disungkup dalam bak plastik, dengan berbagai perlakuan media cocopeat, pasir, sekam kompos (1:1), dengan kombinasi perlakuan perangsang perakaran Rootone F. Namun hal tersebut belum sepenuhnya berhasil dikarenakan ada serangan jamur dan responsnya yang lambat. Kegagalam perbanyakan stek konvensional juga pernah dialami sebelumnya (Dodo, 2017). Sehingga teknik perbanyakan masih menjadi tantangan dalam upaya konservasi V. bantamensis.

Teknologi perbanyakan terus diupayakan untuk mencegah kepunahan tumbuhan tersebut. Salah satu perbanyakan massal bisa dilakukan dengan teknik in vitro melalui kultur jaringan. Inisiasi tunas kokoleceran pada berbagai jenis media tanam dan konsentrasi BAP (benzyl aminopurine) secara in vitro telah dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media tanam baik media MS maupun media WPM dengan penambahan IBA 0,5 mg/l dan zat pengatur tumbuh BAP dengan konsentrasi 0, 1, 2, dan 3 mg/l belum dapat memacu pertumbuhan tunas dan akar eksplan, namun dapat memacu pertumbuhan kalus pada beberapa perlakuan (Sudiyanti et al., 2017).

Usaha konservasi secara in situ juga sudah pernah diupayakan oleh Kebun Raya Bogor melalui program reintroduksi. Sebanyak 100 bibit Kokoleceran dengan tinggi hampir 1 m dan diameter batang sekitar 1 cm telah berhasil ditanam di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada tahun 2014 (Dodo, 2017). Namun karena tidak ada anggaran sehingga pertumbuhan kayu tersebut belum bisa dimonitor pertumbuhannya di lokasi reintroduksi.

Oleh karena itu, dalam upaya konservasi tumbuhan Kokoleceran di Provinsi Banten diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus melakukan perbanyakan dan penanaman tumbuhan tersebut, terutama di wilayah Banten di mana tumbuhan tersebut menjadi ikon Provinsi Banten. Upaya bersama sedang dirintis oleh peneliti Kebun Raya Bogor dan Fakultas Pertanian, Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan melibatkan pihak Taman Nasional Ujung Kulon dan Pemerintah Daerah Banten.

*)Dwi Murti Puspitaningtyas, Elly Kristiyati Agustin dan Aulia Hasan Widjaya

Peneliti Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan - BRIN

(nwk/nwk)