Belanda akan mengembalikan 478 harta rampasan masa penjajahan ke Indonesia dan Sri Lanka. Pengembalian dijadwalkan di Museum Etnologi Nasional, Leiden pada 10 Juli 2023 setelah permintaan Indonesia dan Sri Lanka.

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Belanda, 132 objek seni modern dari Bali, yang dikenal sebagai koleksi Pita Maha, akan jadi salah satu yang kembali ke Tanah Air sejak dirampas pada masa penjajahan Belanda.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daftar harta rampasan dari Indonesia yang akan dikembalikan Pemerintah Belanda bersama koleksi Pita Maha yaitu 334 objek harta karun Lombok, 4 arca Singasari, dan 1 keris Klungkung.

Sementara itu, harta rampasan dari Sri Lanka yang akan dikembalikan Pemerintah Belanda yaitu meriam Lewke, pisau Sinhalese (khas orang Sri Lanka), pedang upacara emas, perang perak, dan dua senjata api.

Pita Maha dan Koleksinya

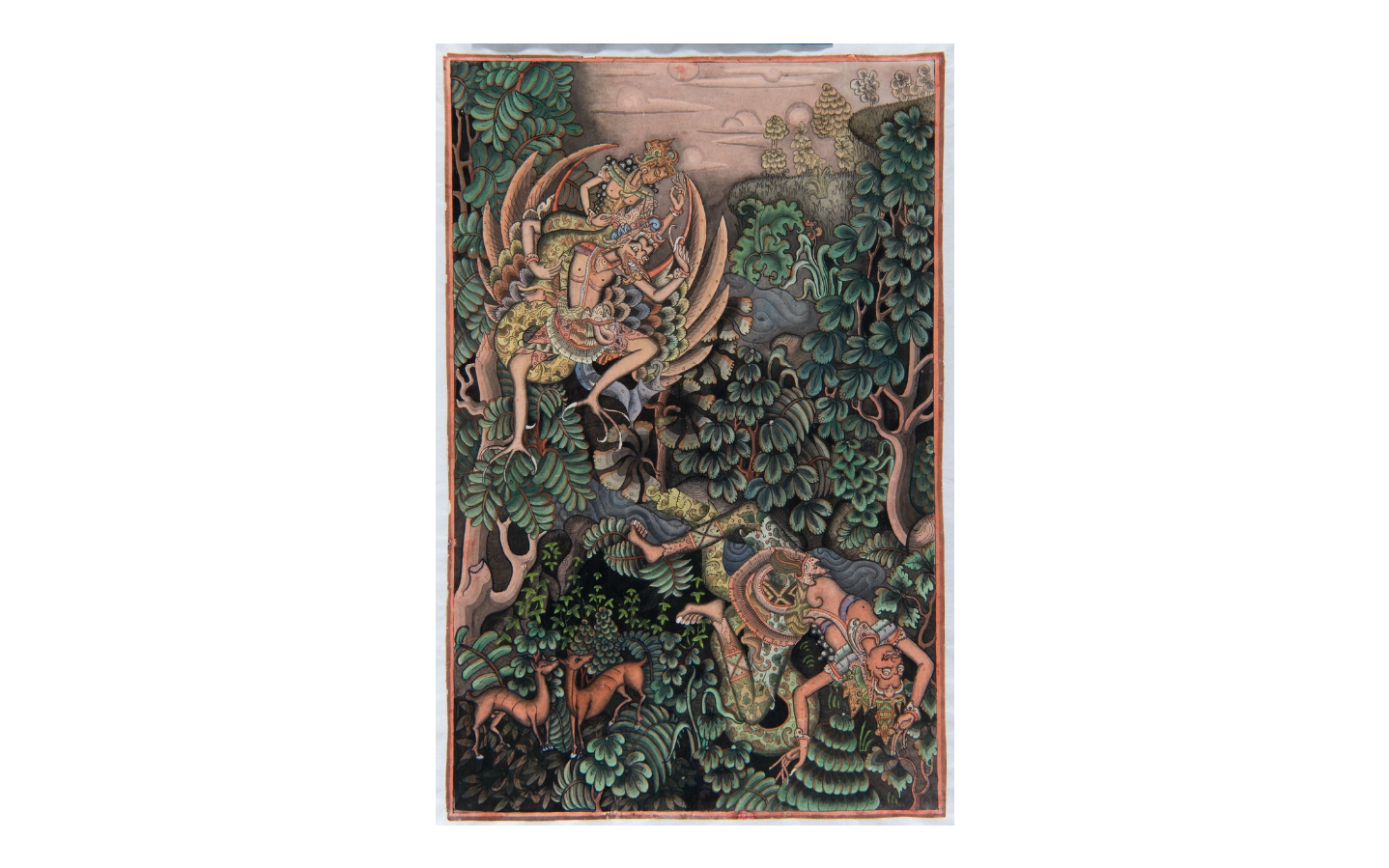

Lukisan gerakan seni Pita Maha dari Bali, karya I Made Windoe. Nomor Inventaris TM-3525-64. (Museum Nasional Kebudayaan Dunia, Belanda) Foto: Lukisan gerakan seni Pita Maha dari Bali, karya I Made Windoe. Nomor Inventaris TM-3525-64. (Museum Nasional Kebudayaan Dunia, Belanda) Lukisan gerakan seni Pita Maha dari Bali, karya I Made Windoe. Nomor Inventaris TM-3525-64. (Museum Nasional Kebudayaan Dunia, Belanda) Foto: Lukisan gerakan seni Pita Maha dari Bali, karya I Made Windoe. Nomor Inventaris TM-3525-64. (Museum Nasional Kebudayaan Dunia, Belanda) |

Pita Maha adalah kelompok yang mengusahakan gerakan sosial lukis Bali pada tahun 1930-an, seperti dikutip dari resensi Santosa Werdoyo pada Pita Maha: Gerakan Sosial Seni Lukis Bali 1930-an oleh Wayan Kud Adnyana, di laman Indonesia Visual Art Archive (IVAA).

Gerakan sosial Pita Maha mencakup pengorganisasian tindak sosial dan praktik penciptaan seni, termasuk pelukis, patronasi puri, pelukis Bara, kolektor, dan kelompok masyarakat seni lainnya.

Sebelum Pita Maha, lukisan wayang Kamasan muncul di abad ke-17 di Istana Kerajaan Klungkung, Bali. Lukisan ini sarana ritual keagamaan dan hiasan juga di pura.

Warisan budaya tradisional ini akan memengaruhi praktis seni lukis tahun 1930-an, termasuk di koleksi Pita Maha nantinya.

Pita Maha diumumkan pada 29 Januari 1936. Pendiriannya diprakarsai Tjokorda Gde Raka, Tjokorda Gde Agung Sukawati, Walter Spies, Rudolf Bonnet, dan Gusti Nyoman Lempad.

Pengurus Pita Maha antara lain Ida Bagus Putu Mas sebagai ketua, Tjokorda Gde Rai Punggawa Puri Peliatan menjadi sekretaris, dan Rold Neuhaus dari Jerman sebagai dealer seni lukis.

Ciri Khas Karya Seni Pita Maha

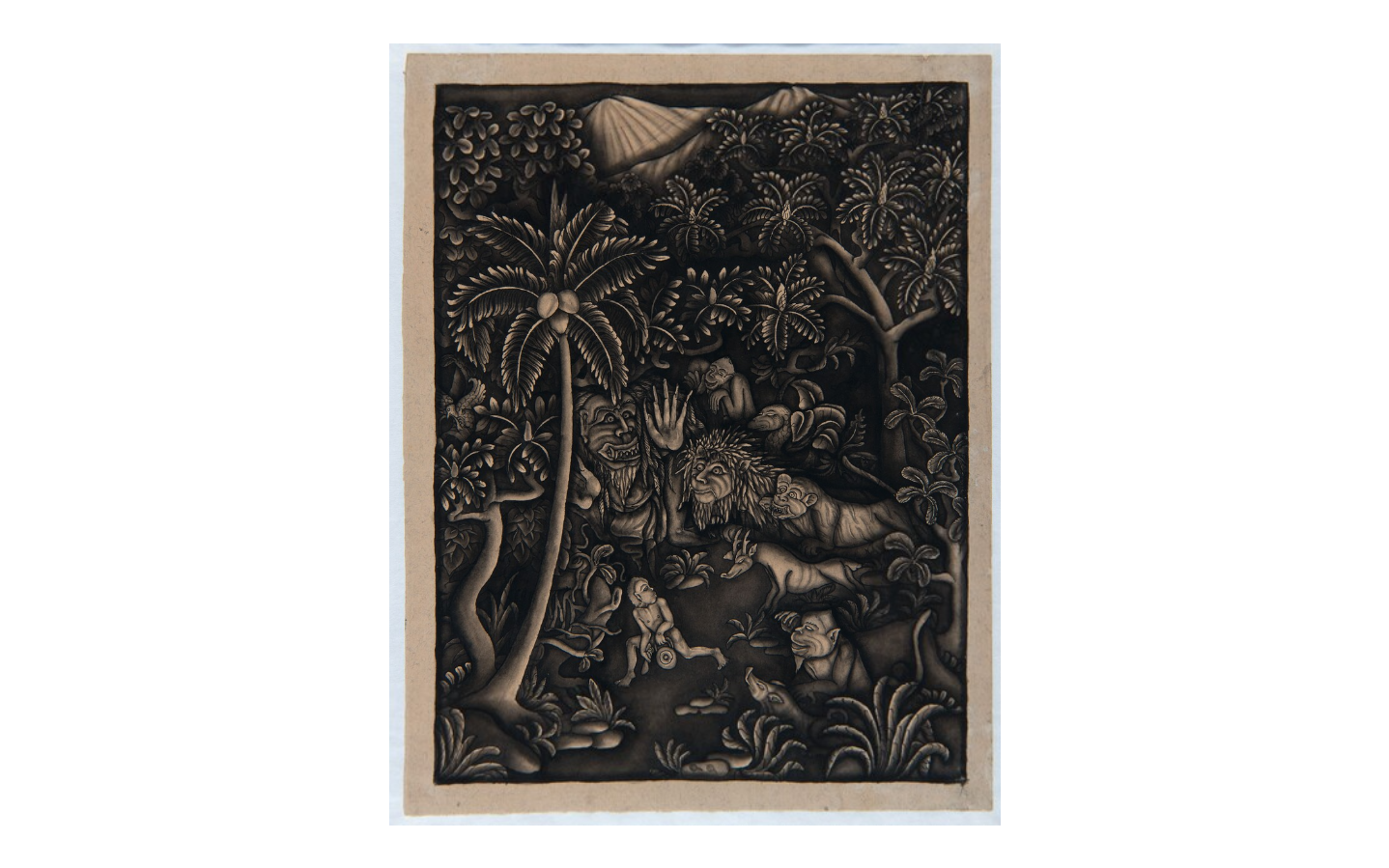

Lukisan gerakan seni Pita Maha dari Bali, karya I Dewa Putu Waru. Menggambarkan seorang anak kecil diserang oleh setan. Nomor inventaris TM-3535-63. (Museum Nasional Kebudayaan Dunia, Belanda) Foto: Lukisan gerakan seni Pita Maha dari Bali, karya I Dewa Putu Waru. Menggambarkan seorang anak kecil diserang oleh setan. Nomor inventaris TM-3535-63. (Museum Nasional Kebudayaan Dunia, Belanda) Lukisan gerakan seni Pita Maha dari Bali, karya I Dewa Putu Waru. Menggambarkan seorang anak kecil diserang oleh setan. Nomor inventaris TM-3535-63. (Museum Nasional Kebudayaan Dunia, Belanda) Foto: Lukisan gerakan seni Pita Maha dari Bali, karya I Dewa Putu Waru. Menggambarkan seorang anak kecil diserang oleh setan. Nomor inventaris TM-3535-63. (Museum Nasional Kebudayaan Dunia, Belanda) |

Anggota Pita Maha terdiri dari para pelukis, pematung, dan pengrajin. Karya-karyanya kelak dikenal dengan estetika Pita Maha sendiri. Ekspresi spiritual dituangkan dengan merombak komposisi hierarkis dewa, manusia, dan hewan dengan jiwa merdeka dan subjek figurasi.

Lebih lanjut, ada ciri khas pewarnaan dan konsep berkarya dengan narasi. Cerita rakyat, dongeng, dan epos Ramayana serta Mahabharata tetap jadi dasar ide berkarya Pita Maha.

Rangkaian proses dan teknik lukis Pita Maha terbagi atas dua gaya. Gaya Ubud menggunakan metode berlapis-lapis dengan polesan tinta hitam encer. Sedangkan Gaya Sanur bergradasi terang-gelap dengan warna alam seperti lukisan wayang Kamasan.

Gaya lukisan turunan Pita Maha adalah karya-karya yang lebih cerah, warna monokromatik coklat kemerahan atau kuning tanah. Beberapa pelukis juga menggunakan tinta hitam, sehingga karyanya cenderung bercorak hitam-putih.

Mendapat Tentangan hingga Masuk Museum

Perkembangan Pita Maha hingga pemasarannya tidak selalu dipuji, bahkan sempat dapat kecaman. Salah satunya yaitu ketika pameran di Bandoengsche Kunstkring, seorang pedangan mengecam karya tersebut tidak bermutu seni, diduga karena cemburu.

Kecaman tersebut juga muncul di Surat Kabar Preanger Bode 22 November 1938, yang menilai lukisan dan patung karya anggota Pita Maha bukan karya seni, melainkan kerajinan dari toko jalanan yang seharusnya dilarang di pameran seni.

Kendati mendapat kecaman dan perampasan di masa penjajahan, koleksi Pita Maha terus berkembang. Pada 1956, terwujud Museum Puri Lukisan yang memajang karya-karya Pita Maha generasi pertama hingga '50-an.

Keberadaan Pita Maha dinilai memicu pertumbuhan museum di Bali. Di antaranya yaitu Museum Neka (sejak 1982), Museum Seni Klasik Nyoman Gunarso (1994), Museum Seni Rudana (1995), dan Gung Rai Museum of Art atau Arma (1996).

(twu/faz)