Suatu hari pada tahun 1946, di tengah tanah lapang di salah satu perkampungan di Sulawesi Selatan (Sulsel), seorang perwira tentara Belanda dengan kumisnya yang khas tengah duduk di sebuah kursi sambil meletakkan pistolnya di meja di hadapannya. Baret hijau di kepalanya. Di belakangnya terparkir mobil Jeep Willys era kolonial dan pasukan bersenjata laras panjang yang selalu bersiaga.

Mereka menawan warga di kampung itu. Si Tuan Belanda berkumis lantas bertanya ke salah satu warga berambut gondrong acak-acakan dengan pakaian yang sudah compang-camping. "Apakah kamu Puang Side?" tanya Tuan Belanda dengan tatapan tajam. "Benar Tuan," jawab Puang Side sembari berjalan sempoyongan menuju meja Tuan Belanda.

Syahdan, Tuan Belanda yang tanpa berkata-kata lagi langsung menembakkan pistolnya ke arah kepala Puang Side. Peluru langsung menembus kepala Puang Side. Darah memuncrat keluar seiring tubuhnya yang jatuh ke tanah. Warga kampung yang ditawan histeris menyaksikan pembunuhan Puang Side yang begitu singkat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti itulah gambaran sosok kejam Raymond Paul Pierre Westerling di salah satu cuplikan film berjudul De Oost karya sineas Belanda Jim Taihuttu.

Sosok Raymond Paul Pierre Westerling dalam film De Oost karya sineas Belanda Jim Taihuttu. Foto: Tangkapan layar film De Oost. Sosok Raymond Paul Pierre Westerling dalam film De Oost karya sineas Belanda Jim Taihuttu. Foto: Tangkapan layar film De Oost. |

Dalam buku autobiografinya berjudul "Challenge to Terror" Westerling menyebut dirinya dikenang dengan julukan "monster haus darah yang menyerang masyarakat Sulawesi".(2)

Selama bertugas di Sulsel, Westerling memimpin komandan pasukan elite Belanda, Depot Speciale Troepen (DST) yang ditugaskan menumpas pejuang kemerdekaan Indonesia di Sulsel mulai Desember 1946 hingga Februari 1947. Dia melakukan pembantaian secara massal terhadap pejuang dan warga Sulsel selama masa sekitar 2 bulan tersebut. Korbannya disebut mencapai 40.000 jiwa.

Westerling dalam operasinya memiliki metode menebar teror di masyarakat untuk menciptakan rasa takut. Tujuannya agar warga tidak berani menyembunyikan para pejuang dan berani membuka mulut tentang keberadaan mereka.

Metode standrecht diterapkan Westerling selama menjalankan misi di Sulsel. Yakni mengumpulkan rakyat di tanah lapang, kemudian menyuruh mereka menunjuk pemuda yang merupakan pejuang. Tak ada pilihan "nyaman" bagi mereka yang dikumpulkan. Pasalnya, saat menjawab tidak tahu, Westerling dan pasukannya akan menembak mati mereka secara acak. Jika menunjuk, maka orang yang ditunjuk itulah yang akan ditembak mati.(1)

Tempat dan Tanggal Lahir Westerling

Westerling lahir di Istanbul, Turki pada 13 Agustus 1919. Ayahnya bernama Paul Roe Westerling, keturunan Belanda yang sudah 3 generasi menetap di Istanbul dengan berjualan barang antik. Karena latar belakang keluarga, di Belanda Westerling mendapat julukan "De Turk" yang berarti "Si Turki".(3)

Meski dilahirkan di tengah keluarga pedagang, Westerling memiliki ketertarikan di dunia militer sejak usia dini. Ia mulai tertarik untuk memainkan senjata api pada usia 7 tahun. Tubuhnya pun kerap dilukai peluru senjata api. Seperti saat dia usia 10 tahun, kakinya tertembus peluru dari senjata api yang dimainkannya. Tak kapok, pada usia 13 tahun, tubuhnya kembali dilubangi peluru dari senjata api laras panjang yang ia gunakan.(2)

Beranjak dewasa, Westerling kian tertarik untuk terjun ke dunia militer. Apalagi saat itu di tahun 1941 tengah terjadi Perang Dunia II, yang membuatnya sangat ingin terjun langsung ke medan perang. Namun hasrat Westerling tertahan karena Turki tidak ikut berperang.(4)

Awal Mula Westerling Jadi Tentara Belanda

Westerling tak mati akal. Pada usia 21 tahun dia nekat mengunjungi konsulat Belanda untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Belanda. Sesuatu yang dilakukan tanpa restu kedua orang tua. Keputusan Westerling ini sempat ditentang oleh keluarganya. Namun, kegigihan Westerling membuat kedua orang tuanya menerima keputusan tersebut dengan pasrah.(2)

Pertama kali diterima sebagai tentara Belanda, Westerling dimasukkan ke Brigade Putri Irene di Wolverhampton. Namun Westerling yang suka berpetualang susah beradaptasi dengan kehidupan garnisun, dimana tugasnya hanya berjaga dan membantu pekerjaan rumah. Si Turki memutuskan mendaftar pelatihan komando yang dibuka Inggris di Skotlandia.

Westerling menerima pelatihan komando penuh di sana. Karir militer Westerling terbilang cepat. Pada tahun 1944 ia diangkat menjadi sersan untuk layanan khusus dan ditempatkan di Biro Bijzondere Opdrachten, sebuah organisasi yang melatih agen untuk aksi rahasia di wilayah pendudukan Belanda.

Westerling Ditugaskan ke Hindia-Belanda

Tahun berikutnya, pada Juni 1945, Westerling melapor untuk ikut berperang di wilayah Hindia-Belanda. Ia lantas dipindahkan ke Satuan Tentara Kerajaan Hindia-Belanda atau dalam bahasa Belanda disebut Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Di sana, ia diangkat menjadi letnan dua cadangan dan ditempatkan di Korps Insulinde, yakni bagian dari Angkatan 136 di Ceylon, sebuah organisasi untuk melakukan aksi komando di wilayah musuh.

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Komando Tinggi Sekutu mengirimnya bersama anggota Korps Insulinde lainnya ke Indonesia, tepatnya di Sumatera. Kedatangannya bertujuan membebaskan tawanan perang dan interniran selama pendudukan Jepang di sana.

Westerling tiba di Medan pada pertengahan September 1945. Ia langsung memperkuat rombongan letnan komandan cadangan kelas satu C.A.M. yang telah diutus lebih dulu. Aksi kejam diterapkan Westerling dalam beberapa misi di satuan tersebut.

Demikian halnya saat Westerling ditugaskan memerangi pejuang kemerdekaan Indonesia di Ambon. Hal itu membuat Inggris yang lebih dulu menduduki Ambon merasa terusik dengan aksi Westerling. Akibatnya, pada Juni 1946 ia dipindahkan ke Batavia (saat ini Jakarta).(3)

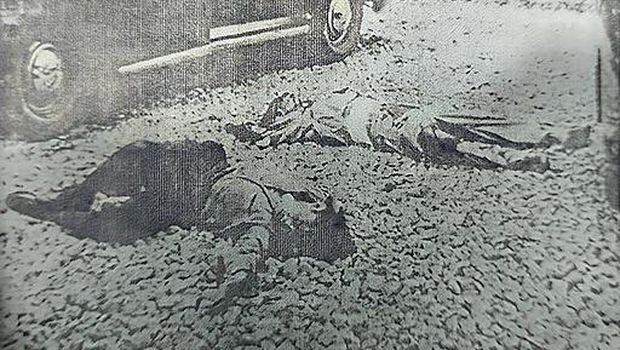

Pasukan Westerling menggiring warga menuju tempat eksekusi. Foto: Repro buku 'Sulawesi Selatan Berdarah'. Pasukan Westerling menggiring warga menuju tempat eksekusi. Foto: Repro buku 'Sulawesi Selatan Berdarah'. |

Penyebab Pembantaian Westerling di Sulsel

Namun si Turki ini tak lama berdiam di Batavia. Pemerintah Belanda mengutusnya ke Sulawesi Selatan.

Kedatangan Westerling di Sulawesi Selatan dilatarbelakangi niat Belanda yang ingin membentuk Negara Indonesia Timur (NIT). Maka diadakanlah Konferensi Malino pada 15-25 Juli 1946, yang membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan NIT.

Mewujudkan ambisi mendirikan negara federasi, Belanda bernaung di bawah Kroon Ratu Belanda dengan naskah Linggarjati yang telah disetujui pada 15 November 1946. Yang mana dalam perjanjian tersebut, wilayah Sulawesi tidak diakui secara de facto sebagai bagian dari Indonesia.

Rakyat Sulawesi Selatan saat itu tidak terima dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan pun kian gencar, karena rakyat Sulsel tidak terima jika harus kembali berada di bawah kekuasaan Belanda dengan dibentuknya negara federal.(5)

Besarnya perlawanan rakyat membuat pihak Belanda yang bertugas di Sulsel kala itu menjadi kewalahan. Bahkan, Belanda menyebut kekacauan di Sulsel kala itu sebagai masa "Bersiap", yang merupakan masa dimulainya Perang Dekolonisasi Belanda.(4)

Westerling diutus untuk mengatasi situasi tersebut. Ia tiba di Makassar pada 5 Desember 1946 bersama 123 orang pasukannya.(2) Setibanya di Tanah Sulawesi, ia diamanahkan untuk memimpin Depot Pasukan Khusus atau Depot Speciale Troepen (DST), sebuah unit komando dalam formasi KNIL. Tugas itu disambut dengan antusias.

Misi yang "digenggam" Westerling kala itu "Mengakhiri teror Partai Republik di Sulawesi Selatan dan memulihkan perdamaian". Teror yang dimaksud adalah gerakan dari para pejuang-pejuang kemerdekaan di Sulawesi Selatan.(3)

Usia Westerling saat mendapat tugas membersihkan pejuang Sulsel masih sangat muda, yakni 27 tahun. Dia menjadi kapten termuda di jajaran Angkatan Darat Hindia-Belanda.(2) Tak hanya usia muda, Westerling ditunjuk sebagai kapten tanpa pengalaman memimpin operasi besar sekalipun. Belanda bahkan tidak memberikan instruksi khusus untuk Westerling di Sulsel. Dia diberi kekuasaan penuh untuk melakukan apapun yang perlu lakukan dalam menjalankan misi.(4)

"Pembersihan Makassar" menjadi awal misi Westerling di tanah Sulawesi. Kampung-kampung yang dicurigai ada pejuang dikepung pada malam hari dan digerebek saat fajar. Orang-orang yang memiliki senjata langsung dibunuh. Rumah-rumah dimana senjata ditemukan dibakar. Penduduk ditangkap. Orang-orang yang dicurigai sebagai "pejuang kemerdekaan" diambil dari kerumunan, dihukum dan ditembak di tempat.

Dalam menghakimi terduga pejuang kemerdekaan, Westerling tidak menerapkan investigasi yudisial. Ia hanya mengandalkan insting-nya ketika menginterogasi orang-orang yang menjadi terduga pejuang, atau ia merujuk pada daftar nama dalam buku catatan yang selalu dibawanya.(3)

Misi Westerling tidak hanya "membersihkan" Makassar, tetapi juga wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Secara bertahap ia menyebar teror, membunuh, hingga membantai massa di berbagai wilayah di Sulsel.

Korban keganasan Westerling di Sulawesi Selatan. Foto: Repro buku 'Sulawesi Selatan Berdarah'. Korban keganasan Westerling di Sulawesi Selatan. Foto: Repro buku 'Sulawesi Selatan Berdarah'. |

Namun, cara kejam yang dilakukan Westerling dan pasukannya lambat laun tak terkendali dan diketahui pemerintah Indonesia. Pihak Indonesia berupaya menangkap Westerling, namun Belanda menyembunyikannya dengan mengeluarkannya dari KNIL. Pasukan khusus yang dipimpin Westerling pun berganti nama dari Depot Speciale Troepen (DST) menjadi Korps Speciale Troepen (KST).

Pada bulan Februari 1947, operasi Westerling di Sulawesi Selatan secara resmi dihentikan Belanda. Jumlah korban dari aksi "pembersihan" di Sulawesi Selatan pun masih menjadi kontroversi hingga kini. Namun, angka 40.000 jiwa yang terpatri menjadi simbol kekejaman Westerling di Sulawesi Selatan.

Di Sulsel khususnya Kota Makassar, peristiwa pembantaian Westerling diperingati sebagai Hari Korban 40.000 Jiwa. Peringatannya dilakukan di setiap tanggal 11 Desember, yang merujuk pada waktu Belanda memberikan tugas Westerling memerangi pejuang Sulsel pada 11 Desember 1946 silam. Monumen Korban 40.000 jiwa juga dibangun di sejumlah daerah di Sulsel untuk mengenang peristiwa kelam itu, di antaranya di wilayah Pongtiku, Kota Makassar dan Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Kota Parepare.

Westerling Membantah Telah Membunuh 40.000 Jiwa di Sulsel

Westerling dalam beberapa kali wawancara membantah telah membantai 40.000 jiwa di Sulsel. Dia juga menuliskan bantahannya dalam buku autobiografinya. Westerling menegaskan, dalam aksi "pembersihan" di Sulsel ia hanya bertanggung jawab tidak lebih dari 600 nyawa.

Usai melakukan pembantaian di Sulsel dan ditarik dari DST, ternyata sepak terjang kekejaman Westerling di Indonesia masih berlanjut. Ia kembali dipercaya untuk menjalankan misi di Jawa Barat, yakni melakukan kudeta terhadap Pemerintah Indonesia yang dipimpin Soekarno.

Tahun 1949, ia membentuk Angkatan Bersenjata Ratu Adil (APRA). Westerling datang ke Jawa Barat dan mengorganisir kudeta bersama orang-orang yang menolak kepemimpinan Soekarno. Kudeta dilakukan serentak di Jakarta dan Bandung pada 22-23 Januari 1950, namun upaya tersebut digagalkan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI).(4)

Pelarian Westerling hingga Akhir Hayatnya di Belanda

Gagal mengkudeta pemerintahan Soekarno membuat Westerling harus melarikan diri keluar dari Indonesia. Dengan bantuan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Westerling berhasil kabur ke Belanda pada tahun 1952. Sesampainya di Negara Kincir Angin tersebut, Westerling langsung ditangkap namun dibebaskan di hari yang sama.

Meski demikian, Westerling masih menjalani proses hukum atas aksinya di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Sayangnya setelah diinterogasi berkali-kali, kasus Westerling justru dibatalkan pada tanggal 5 Januari 1955. Ia pun terbebas dari hukuman.

Westerling ditemani oleh sang istri menjalani proses hukum atas aksinya di Indonesia. Foto: Arsip koran De Telegraaf terbitan 29 April 1952. Westerling ditemani oleh sang istri menjalani proses hukum atas aksinya di Indonesia. Foto: Arsip koran De Telegraaf terbitan 29 April 1952. |

Westerling akhirnya pensiun dari dunia militer. Ia menjalani hidup sebagai warga sipil. Namun, berada di usia kepala tiga, membuatnya sulit untuk memulai karir sebagai pegawai tetap di Belanda.

Si Turki akhirnya menjajaki karir sebagai penyanyi opera. Dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan Kerajaan Belanda, ia memulai karirnya dengan memainkan peran Cavaradossi dalam opera "Tosca" karya Puccini. Tak bertahan lama, ia memutuskan berhenti dan merajut kembali usaha keluarganya sebagai pemilik toko barang antik di Amsterdam.(3)

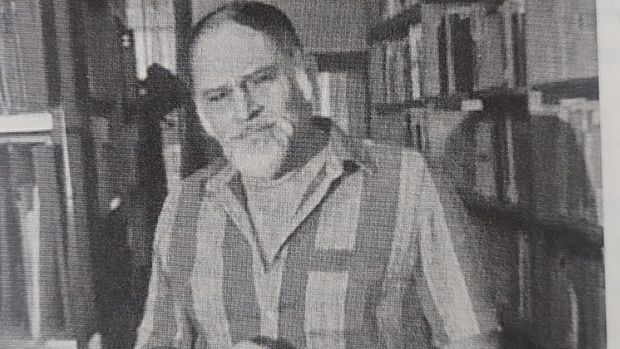

Selain itu, Westerling memutuskan menjadi penjual buku. Ia menjual buku baru maupun buku bekas untuk menafkahi keluarganya. Ia juga memiliki percetakan kecil dengan mesin hand press.

Raymond Paul Pierre Weterling, saat ditemui wartawan Sinar Harapan Panda Nababan pada November 1979. Foto: Repro buku 'Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung' jilid 1 Raymond Paul Pierre Weterling, saat ditemui wartawan Sinar Harapan Panda Nababan pada November 1979. Foto: Repro buku 'Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung' jilid 1 |

Di Belanda, Westerling menjalani kehidupan yang sangat kontras dengan sosoknya yang kejam dalam membantai pejuang di Indonesia. Sosok pembantai itu seolah nyaman menjalani hidup tanpa penyesalan. Dalam beberapa kondisi, ia bahkan membanggakan dirinya atas sepak terjangnya selama bertempur di Indonesia. Menurutnya, membunuh orang sudah menjadi bagian dari tugasnya sebagai militer yang sedang berperang.(6)

Raymond Westerling meninggal pada tanggal 26 November 1987 di Purmerend, Belanda. Ia meninggal karena mengalami gagal jantung.(4) Namun juga terdapat versi lain yang menyebutkan Raymond Westerling meninggal pada 28 November 1987.(6)

Sumber:

1. Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Daerah Sulawesi Selatan yang Diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1995.

2. Buku autobiografi Raymond Westerling "Challenge to Terror"

3. Situs resmi Resources Huygens Instituut

4. Jurnal Universitas Indonesia berjudul "Raymond Westerling's Representation of De Turk Character in The Film "De Oost""

5. Buku Sulawesi Selatan Berdarah

6. Buku Panda Nababan Lahir sebagai Petarung-Sebuah Otobiografi

(alk/nvl)