Kopi dan Tanah Priangan tak bisa dipisahkan. Sebab, dari rakyat Priangan lah Hindia Belanda kala itu berhasil meningkatkan kas pemerintah. Hindia Belanda menerapkan 'tanam paksa' atau cultuurstelsel di Priangan.

Haryoto Kunto dalam bukunya Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (Granesia: 1984) menceritakan tentang upaya Pemerintah Hindia Belanda untuk menutupi kosongnya kas karena 'Perang Jawa'. Haryoto mengutip tulisan de Graaf, Belanda melawan Pangeran Diponegoro pada 1825-1830. Perang Jawa ini menguras kas Pemerintah Hindia Belanda sebesar 20 juta gulden.

Awalnya, Belanda melirik cara yang digunakan Inggris di bawah komando Raffles dalam mencari uang, yakni mendirikan perkebunan pemerintah di wilayah Priangan, untuk bertanam kopi, sebagaimana telah dilaksanakan sejak awal Abad ke-18. Dan, menerapkan sistem 'pajak tanah' (Landrentestelsel) yang pernah dilakukan oleh Inggris selama penjajahannya di Pulau Jawa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun ternyata, Pemerintah Kerajaan Belanda (Raja Willem I) lebih tertarik pada rencana yang diusulkan oleh Van den Bosch dengan konsep tanam paksa (cultuurstelsel) yang terkenal itu. Tanam paksa terdiri dari lima pokok aturan yang sepintas, lalu aturannya tampak tidak begitu berat. Lebih ringan ketimbang pajak tanah dari Raffles," tulis Haryoto Kunto seperti dikutip detikJabar, Kamis (9/3/2023).

Haryoto menuliskan dalam praktek sistem tanam paksa itu ternyata tak sedikit aturan yang dilanggar petugas pemerintah, baik dari petugas Hindia Belanda maupun pribumi kala itu. Sebab, Hindia Belanda saat itu ingin mendapatkan uang yang banyak dengan instan.

"Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah menjanjikan premi atau imbalan bagi pejabat yang daerahnya dapat memberi hasil paling banyak. Dari beberapa jenis tanaman yang diwajibkan seperti, tembakau, gula, nila, kayu manis, kopi dan teh, maka wilayah Priangan paling banyak menghasilkan dua jenis yang terakhir, kopi dan teh," tulis Haryoto.

Hindia Belanda berhasil memeras keringat rakyat Priangan atau Jabar. Tak hanya itu, hasil yang fantastis dari tanam paksa kopi itu pun didapat Hindia Belanda. Haryoto menuliskan menurut catatan hasil tanam paksa selama 40 tahun, Pemerintah Hindia Belanda meraup cuan sebesar 823 juta gulden.

Sedangkan De Louter mencatat, keuntungan yang didapat Belanda lewat tanam paksa selama tahun 1840-1879 adalah sebesar 781 juta gulden. Artinya, dalam setahun 22 juta gulden. Dan, tujuh per sembilannya itu berasal dari hasil tanam kopi.

Penghapusan Tanam Paksa

Haryoto juga menuliskan tentang banjir protes dari sistem tanam paksa. Pada 1870, tanam paksa dihapuskan. Berbarengan dengan itu, Pemerintah Hindi Belanda juga menerbitkan Undang-undang (UU) Agraria pada tahun 1870. UU ini membuka lebar penanaman modal swasta di sektor perkebunan.

Sementara itu, menurut arsip koran lama yang terbit pada zaman Hindia Belanda, yakni Het Vaderland edisi 20 November 1916, masyarakat Priangan khususnya di wilayah Cisarua dan sekitarnya, Kabupaten Bandung Barat (KBB), antusias menyambut rencana adanya pengalokasian tanah atau kebun untuk penduduk asli atau pribumi. Seorang penasihat kredit rakyat pun dilibatkan dalam rencana ini.

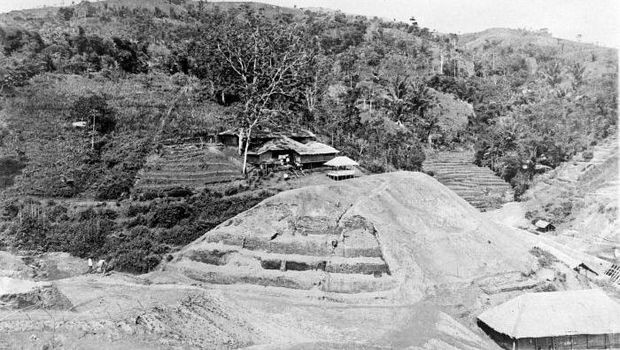

Perkebunan kopi di Priangan Foto: Troopenmuseum Perkebunan kopi di Priangan Foto: Troopenmuseum |

Selain mengalokasikan tanah kepada warga setempat, pemerintah kala itu juga berencana mendirikan bank. "Pendirian bank dilakukan untuk mencegah riba. Antusiasme warga di sana cukup tinggi. Untuk mendapatkan bagian dari kebun," tulis Het Vaderland seperti dikutip detikJabar.

Het Vaderland menuliskan dalam aturannya jika kebun kopi itu berhasil dikelola oleh warga selama 10 tahun dan mendapatkan hasil yang baik, maka pihak pengelola bisa mendapatkan hak milik. Pengawasan dilakukan langsung oleh Deputi Inspektur untuk Kopi JF Verhoog.

Sementara itu, pegiat Komunitas Aleut Ridwan Hutagalung mengatakan selama sistem tanam paksa, rakyat Priangan dieksploitasi oleh Hindia Belanda. Hal ini senada dengan apa yang dituliskan Haryoto.

"Saat Tanam paksa warga eksploitasi tenaga dan waktunya untuk menanam kopi. Tapi tidak punya kesempatan untuk menikmati minum kopinya," kata Ridwan saat ditemui detikJabar.

Ridwan mengatakan Priangan kala itu menjadi 'pabrik' kopi. Rakyat Priangan lah yang menjadi korbannya. Ia menyebut perkebunan kopi di Priangan itu mulai dari Jalan Merdeka hingga ke Lembang. Di wilayah timur pun juga serupa. Gunung Manglayang disulap jadi perkebunan kopi.

Bukti lainnya yang menjadi Priangan, khususnya Bandung merupakan pabrik kopi adalah bangunan Balai Kota Bandung. Menurut data Diskominfo Kota Bandung, sebelum digunakan sebagai Balai Kota Bandung, gedung tua ini awalnya milik Andries de Wilde yang dibangun pada 1819. Sang pemilik menggunakan gedung ini sebagai gudang kopi atau koffie pakhuis.

Pada 1923 bangunan ini diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penyerahan bangunan ini berkaitan dengan penunjukan Bandung sebagai kota praja pada 1906. Sebab, Bandung memerlukan bangunan perkantoran.

(sud/yum)