Rumah adat Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. Rumah adat juga mengekspresikan budaya dan tradisi masyarakat.

Di Sulawesi Selatan setidaknya ada 4 rumah adat yang menunjukkan ciri khas kesukuannya sebagaimana adat istiadat yang berlaku. Adat inilah yang mengatur dan mengarahkan perilaku serta cara membangun rumah, sesuai dengan kebutuhan penghuninya.

Ekspresi adat istiadat dan kepercayaan masyarakat juga dapat dilihat dari bentuk fisik rumah tradisional. Setiap rumah memiliki bentuk, tata ruang, hingga ornamen yang berbeda.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut rumah adat Sulawesi Selatan yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap suku:

1. Rumah Adat Bugis

Rumah adat Bugis Sulawesi Selatan. Foto: (Rahma Amin/detikSulsel) Rumah adat Bugis Sulawesi Selatan. Foto: (Rahma Amin/detikSulsel) |

Rumah adat Sulawesi Selatan masyarakat Suku Bugis merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Bentuk atapnya berlereng dua dan dihubungkan dengan bubungan memanjang ke belakang dengan menggunakan sirap, rumbia, atau seng.

Kerangkanya berbentuk "H", berupa tiang dan balok yang disambung tanpa menggunakan pasak atau paku. Tiang inilah yang menopang dan menyangga lantai dan atap. Dinding rumah hanya diikat pada tiang luar.

Rumah Bugis terdiri dari 3 bagian seperti bentuk tubuh manusia. Bagian bawah yang disebut awa bola atau awa sao diibaratkan sebagai kaki. Bagian bawah rumah (kolong) ini difungsikan sebagai kandang ternak, untuk menyimpan alat-alat pertanian atau alat penangkap ikan dan sebagainya.

Selanjutnya bagian tengah yang disebut ale kawa atau ale bola diibaratkan sebagai tubuh. Ruang di bagian tengah ini terbagi menjadi ruang tidur,

menerima tamu, makan, dan dapur.

Sementara bagian atas rumah disebut botting langi atau rakkeang diibaratkan sebagai kepala. Bagian ini untuk menyimpan bahan pangan dan benda-benda pusaka serta ruang untuk anak perempuan yang belum menikah.

Status pemilik rumah dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis menentukan jenis rumah yang ditempati. Bila seseorang memiliki status yang tinggi seperti raja dan keturunannya bangsawan, maka rumah yang ditempati disebut sao raja. Sedangkan rumah yang ditempati masyarakat awam disebut bola.

Tidak ada perbedaan signifikan antara sao raja dan bola bila dilihat dari bentuk bangunan rumah. Perbedaannya hanya pada ukuran, luas, serta jumlah tiang penyangga yang disebut timba sila atau sambulayang. Semakin banyak jumlah timba sila menunjukkan status sosial pemilik rumah juga semakin tinggi.

2. Rumah Adat Tongkonan

Tongkonan, rumah adat Sulawesi Selatan. Foto: Melissa Bonauli/detikTravel Tongkonan, rumah adat Sulawesi Selatan. Foto: Melissa Bonauli/detikTravel |

Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan dari Suku Toraja. Rumah ini merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara komunal dan turun temurun oleh keluarga atau marga Suku Toraja.

Tongkonan tidak hanya sebagai tempat hunian semata, tapi juga mengandung fungsi dan makna yang bersumber dari filosofi orang Toraja. Fungsi tongkonan bagi orang Toraja sebagai tempat rumpun keluarga dalam melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, kekerabatan, kemasyarakatan, dan lainnya.

Berdasarkan pandangan agama leluhur orang Toraja yaitu Aluk Todolo, struktur tongkonan terbagi atas tiga bagian utama. Di antaranya bagian bawah atau sulluk banua merupakan kolong rumah yang di kelilingi oleh tiang-tiang menopang badan rumah yang disebut kale banua. Berfungsi sebagai kandang kerbau yang menunjuk pada status derajat sosial yang tinggi.

Badan rumah atau kale banua yang ditopang oleh tiang-tiang merupakan pusat kegiatan menyangkut aspek mata pencarian hidup dan aktivitas sehari-hari. Kale banua terdiri atas tangdo' yang merupakan ruang depan. Dulunya berfungsi sebagai tempat istirahat, menyajikan kurban persembahan kepada leluhur.

Ada juga yang disebut sali. Sali adalah bagian bilik tengah yang lebih rendah dari tangdo' yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga dan dapur.

Bagian atas atau rattiang banua merupakan atap rumah yang menutupi seluruh rumah (loteng) yang dulunya terbuat dari bambu dan mempunyai bentuk khas seperti perahu memanjang. Kedua ujungnya membentuk lengkungan yang mempunyai kesamaan dengan garis lengkung lunas perahu.

Bagi orang Toraja rattiang banua difungsikan sebagai tempat menyimpan kain. Selain tangdo' rattiang juga difungsikan sebagai tempat menyimpan benda pusaka berupa pedang, keris, tombak, dan lain sebagainya.

Pada bagian depan rumah, masyarakat Toraja memasang berjejer tanduk-tanduk kerbau di tiang utama (tulak somba). Tanduk kerbau tersebut dihasilkan dari upacara kematian anggota keluarga sebagai simbol pengorbanan.

Rumah tongkonan biasanya terdiri dari dua bangunan. Yakni bangunan utama yang diukir disebut banua sura' dan bangunan alang sura' berfungsi sebagai lumbung padi.

Togkonan memiliki makna yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Toraja melalui ukiran yang mengitari rumah. Rumah tongkonan dianggap sebagai pusaka warisan dan hak milik turun temurun.

Rumah adat tongkonan yang sarat dengan ukiran mengandung makna yaitu melambangkan status sosial pemilik tongkonan menempati lapisan atas, seperti untuk mengenal latar belakang status sosial serta nama marga seseorang hanya dengan menanyakan tongkonan asalnya.

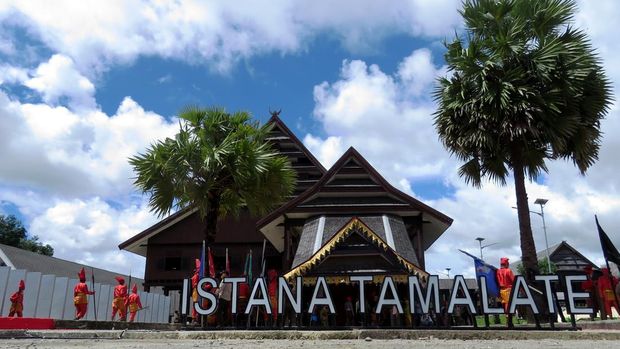

3. Rumah Adat Makassar (Balla Lompoa)

Balla lompoa, rumah adat Sulawesi Selatan. Foto: ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE Balla lompoa, rumah adat Sulawesi Selatan. Foto: ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE |

Balla Lompoa adalah rumah adat Sulawesi Selatan yang secara harfiah berarti rumah besar atau rumah kebesaran yang dihuni oleh raja. Dirancang sesuai dengan aturan kebiasaan umum yang berlaku turun-temurun dalam wilayah Kerajaan Gowa, sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi sebuah rumah adat suku Makassar terutama untuk kediaman raja.

Arsitektur balla lompoa berbentuk rumah panggung yang merupakan refleksi dari rumah adat pada masa Kerajaan Gowa. Karakteristik khas balla lompoa berfungsi sekadar warisan budaya fisik dan jejak historis arkeologis dalam wujud teknofak dan idiofak.

Rumah adat balla lompoa terdiri atas tiga bagian. Pada bagian atas yang disebut loteng atau pammakang berfungsi sebagai plafon. Kemudian bagian tengah merupakan badan rumah disebut kale balla berfungsi sebagai ruang tamu dan kamar tidur. Sedangkan bagian bawah atau kolong rumah disebut passiringang berfungsi sebagai tempat kendaraan. Ketiga bagian tersebut melambangkan falsafah sulapa appa.

Sulapa appa sebagai falsafah rumah adat Makassar memiliki pandangan bahwa alam semesta secara horizontal bersegi empat yang direfleksikan pada struktur bangunan meliputi areal tanah, bangunan induk mulai dari lego-lego, kale balla, pammakkang, benteng, tontongan, dan rinring rumah.

Secara vertikal konsep arsitektur tradisional Makassar memiliki pandangan bahwa alam terdiri dari tiga kosmos yaitu atas, tengah, dan bawah. Falsafah ini direfleksikan dalam bentuk rumah tradisional yang terdiri atas ulu balla, kale balla, dan passiringan.

Makna filosofi ini terlihat pula pada bentuk ulu balla yang berbentuk prisma segi tiga. Pemaknaan angka tiga melambangkan stratifikasi sosial masyarakat Makassar yang terdiri dari bija karaeng (raja dan keturunannya), to maradeka (rakyat biasa), serta ata (hamba sahaya).

4. Rumah adat Langkanae Luwu

Rumah adat Langkanae Luwu Sulawesi Selatan. Foto: (Rahma Amin/detikSulsel) Rumah adat Langkanae Luwu Sulawesi Selatan. Foto: (Rahma Amin/detikSulsel) |

Bentuk rumah adat Sulawesi Selatan di Luwu pada umumnya adalah rumah panggung yang merupakan simbol budaya masyarakat. Sebab dianggap bahwa rumah panggung harus mempunyai tiang-tiang utama yang disebut pim posi' atau posi bola. Itu merupakan kebudayaan Luwu dan setiap perbuatan yang kita lakukan harus mappisabbi' (minta izin) pada pim posi'.

Rumah adat langkanae berbentuk persegi empat yang mempunyai empat unsur yaitu tanah, api, air, dan angin. Dari keempat unsur ini harus seimbang tidak boleh saling terputus. Empat komponen ini juga diartikan sebagai karakter pada diri manusia, yaitu tanah sebagai kesabaran, api sebagai amarah, air sebagai kekuatan, dan angin sebagai keserakahan. Dari keempat unsur ini harus disembahkan di dalam kehidupan.

Tiga tingkatan yang berbentuk "segi empat", atau disebut sulapa eppa' yang berbentuk belah ketupat. Pada tiga tingkatan ini, dihubungkan dengan kehidupan dunia manusia yaitu dunia atas (botting langi'), dunia tengah (ale bola) dan dunia bawah (awa bola).

Rumah Langkanae terdiri atas tiga bagian, ada kolong (sullu), ale bola, dan palandoang/rakkeang (loteng). Pada kolong bawah rumah digunakan sebagai tempat beristirahat. Ale bola digunakan untuk tempat tinggal yang terdiri dari beberapa petak. Ada ruang raja, permaisuri, ruangan tempat penyimpanan benda pusaka dan ruangan pejabat. Kemudian pada rakkeang digunakan untuk menyimpan padi, anak gadis, dan kucing.

Adapun tangga (sapana) merupakan simbol rumah adat. Tangga tidak boleh genap, harus ganjil, yang bermakna hidup karena yang akan tinggal di rumah adalah makhluk hidup.

Sebelum masuk ke langkanae akan dilewati gerbang yang bernama tabu-tabuang. Tabu-tabuang adalah pintu gerbang bersusun tiga tipe (timpa laja) ini bermakna jika bersusun tiga semua masyarakat yang berada di bumi ini boleh berkunjung di tempat itu.

Jika raja membuat acara dan hanya membuat satu tabu-tabuang berarti hanya keluarga terdekat saja yang bisa menghadirinya dan jika dua yang bisa di hadiri oleh masyarakat Luwu saja. Orang yang bisa naik ke langkanae hanya bangsawan.

Pada zaman dulu tidak sembarang yang bisa masuk ke langkanae, hanya orang bangsawan saja.Tetapi sekarang siapa saja boleh berkunjung ke langkanae. Sedangkan kolong atau awa bola digunakan untuk tempat istirahat.

5. Rumah Adat Balla To Kajang

Foto: Rumah Adat Kajang. (kebudayaan.kemdikbud.go.id) Foto: Rumah Adat Kajang. (kebudayaan.kemdikbud.go.id) |

Balla To Kajang atau rumah Kajang merupakan rumah tradisional yang digunakan oleh masyarakat adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini hampir sama seperti rumah adat di Sulawesi Selatan yakni memiliki model rumah panggung.

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, konstruksi rumah Kajang menggunakan bahan utama kayu, kemudian daun nipa dan alang-alang sebagai atap, ijuk dan rotan sebagai pengikat dan bambu sebagai lantai dan dinding.

Rumah masyarakat adat Kajang umumnya tidak terlalu banyak menggunakan kayu. Untuk membangun sebuah rumah hanya diperlukan tiga balok pasak atau sulur bawah (padongko) yang melintang dari sisi kiri ke sisi kanan rumah. Untuk mengikat kesatuan tiang dalam satu jejeran (latta') pada bagian atas rumah diletakkan balok besar yang melintang dari sisi kiri ke kanan.

Rumah bagi masyarakat adat Kajang merupakan mikrokosmos dari hutan adat. Dengan demikian, pemakaian balok (padongko dan lilikang) tersebut merupakan simbolisasi dari tangkai-tangkai kayu pada sebatang pohon, yang diasosiasikan dengan tiang-tiang rumah. Untuk menjaga pergeseran tiang-tiang tersebut ditanamkan ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar setengah depa (sihalirappa) atau paling dangkal satu siku (sisingkulu).

Rumah-rumah di kawasan adat kajang umumnya memiliki aksesoris anjungan (anjoang) berbentuk tanduk kerbau, atau menggunakan ukiran kayu. Anjong tersebut merupakan simbol atau representatif dari dunia atas.

Anjong-anjong tersebut umumnya berbentuk naga yang menurut kosmologi beberapa suku dan masyarakat adat kajang, sebagai binatang raksasa penjaga langit.

Bentuk rumah adat suku Kajang cukup unik. Pasalnya, berbeda dengan rumah pada umumnya yang memiliki dapur di bagian belakang, pada rumah adat Kajang, dapurnya terletak di bagian depan menghadap jalan utama.

Ini melambangkan kesederhanaan, dan mau menunjukkan apa adanya. Mereka senantiasa menyembunyikan rumah di balik hutan. Di dalam setiap rumah adat suku kajang, tidak ada satupun peralatan rumah tangga. Tidak ada kursi ataupun kasur. Bahkan mereka tidak menggunakan satu barang elektronik pun.

6. Rumah Adat Banua Maoge Wotu

Rumah Adat Banua Maoge Wotu. (Foto: kikomunal-indonesia.dgip.go.id) Rumah Adat Banua Maoge Wotu. (Foto: kikomunal-indonesia.dgip.go.id) |

Rumah adat di Sulawesi Selatan selanjutnya adalah rumah adat Banua Maoge. Rumah adat ini terletak di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Dilansir dari Kikomunal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI, dulunya Rumah Banua Maoge berfungsi sebagai istana tempat bertahta Macoa Bawalipu dan tempat penyimpanan barang berharga milik Kemacoaan Bawalipu. Macoa Bawalipu adalah sebutan untuk pemimpin adat di wilayah Wotu.

Rumah Adat Banua Maoge Wotu memliki jumlah tiang sebanyak 99 Batang. Dahulu Rumah Adat Banua Maoge Wotu tersebut diperuntukan sebagai pusat kegiatan adat dan budaya masyarakat Wotu.

Namun karena terbengkalai dan kurang terawat saat ini pemuda setelmpat menyulap rumah adat ini menjadi kedai. Kedai tersebut dinamakan kedai.

7. Rumah Adat Boyang

Rumah Adat Mandar. (Foto: Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Barat) Rumah Adat Mandar. (Foto: Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Barat) |

Rumah adat Sulawesi Selatan yang terakhir adalah rumah adat dari Suku Mandar, yaitu rumah adat Boyang. Meski Suku Mandar lebih dikenal mendiami wilayah Sulawesi Barat, tetapi juga terdapat sebagian di Sulawesi Selatan.

Rumah adat suku Mandar ini juga merupakan rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang dari kayu. Rumah Boyang sebenarnya hampir sama dengan rumah Bugis. Hanya saja, teras atau lego rumah Boyang jauh lebih luas dan besar. Atapnya juga berbentuk unik, seperti ember yang miring ke arah depan.

Selaiun itu, rumah Boyang ini terletak pada peletakan tiang yang tidak ditancapkan ke tanah, melainkan diletakkan di atas batu datar guna mencegah pelapukan. Rumah ini memiliki dua tangga, satu di bagian depan dan satu lagi di belakang.

Sesuai ketentuan adat, tangga-tangga tersebut harus berjumlah ganjil, antara 7-13 anak tangga. Lalu untuk dinding rumahnya menggunakan papan kayu yang diukir memakai ukiran khas Mandar, Sulawesi Selatan.

(asm/asm)