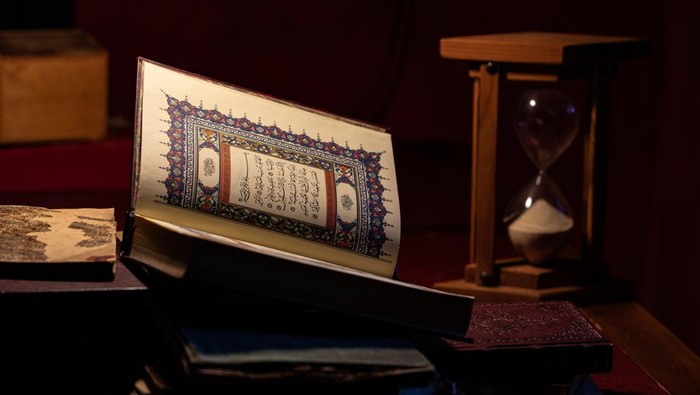

- Surat Al-Fatihah: Arab, Latin, dan Artinya

- Tafsir Surat Al-Fatihah 1. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ 2. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- 3. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 4. مَالِكِ يَوْمِ الدِّين 5. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 6. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 7. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

- Keistimewaan Surat Al-Fatihah 1. Mengandung tujuh ayat pujian dibaca berulang-ulang 2. Jalinan hubungan antara hamba dan Allah sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk kepada Allah 3. Surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah adalah dua cahaya Allah yang hanya diberikan pada Rasulullah SAW 4. Allah akan memberikan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah walaupun membaca satu huruf 5. Surat Al-Fatihah sebagai penyembuhan

Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Berikut bacaan surat Al-Fatihah ayat 1-7 dalam tulisan Arab, Latin, dan Artinya.

Mengutip laman Muslim.or.id, Surat Al-Fatihah disebut juga sebagai Ummul Qur'an (Induk Alquran) dan Ummul Kitab (Induk Kitabullah). Hal ini karena Al-Fatihah mengandung dasar dari seluruh perincian Al-Quran serta menjadi pembuka Al-Quran itu sendiri.

Dari hadis Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ أمُّ القرآنِ، وأمُّ الْكتابِ، والسَّبعُ المثاني

Artinya: "(Surah) Alhamdulillahi Rabbil 'alamin (yaitu Al-Fatihah) adalah Ummul Qur'an dan Ummul Kitab serta As-Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang diulang-ulang)." (HR. Abu Dawud, Sahih)

Membaca surat Al-Fatihah memiliki sejumlah keistimewaan bagi umat muslim. Mulai dari pernyataan keimanan hingga dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit.

Nah, berikut ini bacaan lengkap surat Al-Fatihah dalam tulisan Arab, Latin, hingga tafsirnya seperti dilansir dari laman resmi Al-Quran digital Nahdlatul Ulama. Simak yuk, detikers!

Surat Al-Fatihah: Arab, Latin, dan Artinya

Ayat 1

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Latin: bismillâhir-raḫmânir-raḫîm

Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ayat 2

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

Latin: al-ḫamdu lillâhi rabbil-'âlamîn

Artinya: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

Ayat 3

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ

Latin: ar-raḫmânir-raḫîm

Artinya: Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Ayat 4

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ

Latin: mâliki yaumid-dîn

Artinya: Pemilik hari Pembalasan.

Ayat 5

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ

Latin: iyyâka na'budu wa iyyâka nasta'în

Artinya: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.

Ayat 6

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ

Latin: ihdinash-shirâthal-mustaqîm

Artinya: Bimbinglah kami ke jalan yang lurus,

Ayat 7

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَࣖ

Latin: shirâthalladzîna an'amta 'alaihim ghairil-maghdlûbi 'alaihim wa ladl-dlâllîn

Artinya: (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.

Tafsir Surat Al-Fatihah

Masih dilansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama, berikut tafsir Surat Al-Fatihah per ayat selengkapnya:

1. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Artinya: "Dengan (menyebut) nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Lafal "bismillahir rahmanir rahim" biasa disingkat dengan "bismillah" atau basmalah (bentuk mashdar-nya). Ia merupakan ayat pertama Surat Al-Fatihah. Dari kalimat ini, sebenarnya ada kata yang dilesapkan, "(Aku mulai membaca, dan aktivitas lainnya sesuai aktivitasnya) dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Imam Ibnu Katsir (1301 M-1372 M) menjelaskan bahwa "bismillah" mengandung keberkahan. Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan (diwajibkan menurut sebagian ulama) melafalkannya pada setiap awal aktivitas dan perkataan.

Dianjurkan membaca "bismillah" ketika hendak memasuki toilet (HR Ahmad), mengawali wudhu, hendak berhubungan suami dan istri (HR Bukhari dan Muslim), hendak mengawali aktivitas makan (HR Muslim), berdiri, duduk, shalat, berkendaraan, minum, tidur. Semua ini, kata Ibnu Katsir, dimaksudkan untuk tabarruk, tayamun, dan permohonan atas penyempurnaan aktivitas dan taqabbul.

Ibnu Katsir menyinggung secara ringkas proses semiosis "ism" (nama/simbol) atau penanda dan Allah sebagai musamma atau petanda. Ulama terbelah menjadi tiga pendapat. Ada ulama berpendapat bahwa nama ismillah tidak lain adalah musamma. Ulama kedua mengatakan bahwa ism adalah musamma, tetapi bukan penamaan. Sedangkan ulama ketiga berpendapat, ism bukan musamma, tetapi penamaan. Namun, Ibnu Katsir sendiri berpendapat bahwa ism bukan musamma, dan bukan penamaan/tasmiyah. Penjelasan Ibnu Katsir berhenti sampai di sini.

Terkait "bismillah," Syekh Ali As-Shabuni menyebut "Allah" sebagai nama untuk zat suci dan mulia tanpa sekutu. Ia mengutip Al-Qurthubi yang menyebut "Allah" sebagai nama terbesar dan nama Allah paling sempurna. Ia merujuk pada zat yang haq, mencakup segala sifat ilahi dan meliputi sifat rububiyah, yang sendiri sebagai ujud hakiki tanpa sekutu. (As-Shabuni, 1999 M: 24).

Sebagian ulama berdiskusi perihal kata "Allah." Mereka mendiskusikan "Allah" sebagai kata bentukan dari "al-ilah." Sebagian lagi mengatakan bahwa kata "al" dan "ilah" selalu melekat pada kata "Allah." Ada lagi yang berpendapat bahwa "Allah" bukan kata bentukan, tetapi kata asal. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah merupakan "ilahul alihah" (Tuhan dari segala yang dipertuhankan oleh manusia).

Syekh Ali As-Shabuni menyinggung perbedaan kata "Allah" dan "al-ilah." Menurutnya, "Allah" merujuk pasti ke zat suci yang disembah dengan sebenar-benarnya. Sedangkan "al-ilah" merujuk kepada zat yang dipertuhankan baik hak maupun batil. Dengan demikian, "al-ilah" dapat dipergunakan dengan rujukan Allah atau apa saja yang dianggap sebagai tuhan. (Syekh Muhammad Ali As-Shabuni, Shafwatut Tafasir, [Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyah: 1999 M/1420 H], cetakan pertama, juz I, halaman 24).

2. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."

Allah mengajari kita bagaimana seharusnya memuji dan menyucikan pihak yang pantas dipuji dan disucikan. Seakan Allah mengatakan, "Wahai hamba-Ku, jika kalian ingin bersyukur dan memuji-Ku, katakanlah, 'Alhamdulillah.' Bersyukurlah atas kebaikan dan keelokan-Ku. Aku lah Allah yang mulia, agung; yang esa menciptakan; tuhan jin, manusia, dan malaikat; tuhan langit dan bumi." Puji dan syukur hanya milik-Nya, bukan selain-Nya yang dipertuhankan. (As-Shabuni, 1999 M/1420 H: 25).

Ibnu Katsir (1301 M-1372 M) mengawali penafsiran Surat Al-Fatihah ayat 1 dan ayat 2 dengan cara pelafalan dan ragam bacaan. Ia mengisahkan cara mayoritas ulama yang membaca kasrah pada huruf terakhir Surat Al-Fatihah ayat 1, yaitu mim; "bismillahir rahmanir rahimi." Ia juga mengutip Al-Kisa'i yang menghikayatkan sebagian orang Arab yang membaca fathah pada mim dan mewashalnya, "bismillahir rahmanir rahimal hamdu lillah rabbil 'alamin."

Ibnu Katsir mengatakan bahwa qiraat sab'ah membaca awal Surat Al-Fatihah ayat 2 dengan dhammah sebagai struktur mubtada dan khabar, "alhamdu lillahi." Sedangkan Sufyan bin 'Uyaynah dan Ra'bah bin Ajjaj membaca fathah (salah satu pemarkah nashab) pada huruf dal sebagai objek atau ma'ful atas kata kerja yang dilesapkan, "alhamda lillahi."

Ibnu Katsir juga mengutip Ibnu Abi 'Abalah yang membaca dhammah pada huruf lam karena menyesuaikan dengan huruf dal sebelumnya yang juga dhammah, "alhamdu lullahi." Bacaan ini terbilang langka. Sedangkan Al-Hasan dan Zaid bin Ali membaca kasrah pada huruf dal karena menyesuaikan dengan huruf lam setelahnya, "alhamdi lillahi." (Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azhim, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 14).

Adapun Imam Al-Baidhawi dalam tafsirnya membawa riwayat yang menyebutkan bahwa "rabb" dibaca fathah karena "madah," "nida," atau "maf'ul" atas kata kerja yang dilesapkan. Dengan demikian, pembacaannya menurut riwayat ini adalah "alhamdu lillahi rabbal 'alamin." (Al-Qadhi Al-Baidhawi, 1998 M/1419 H: 34). Sedangkan Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa "rabb" dapat dibaca rafa' dan nashab sehingga dibaca "rabbul alamin" dan "rabbal alamin".

Syekh Muhammad Ali As-Shabuni dalam tafsirnya Shafwatut Tafasir bahwa "alhamdu lillahi" merupakan pujian ketakziman disertai dengan rasa cinta. Pujian di sini melebihi arti syukur karena syukur hanya berkaitan dengan nikmat. Sedangkan "Allah" adalah nama untuk zat suci dan mulia tanpa sekutu.

Ia mengutip Al-Qurthubi yang menyebut "Allah" sebagai nama terbesar dan nama Allah paling sempurna. Ia merujuk pada zat yang haq, mencakup segala sifat ilahi dan meliputi sifat rububiyah, yang sendiri sebagai ujud hakiki tanpa sekutu. Kata "rabb" merupakan turunan kata dari "tarbiyah" yang berarti memperbaiki dan memerhatikan urusan pihak lain. As-Shabuni menyebutkan kalimat Al-Harawi yang dikutip oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya, "Dikatakan untuk orang yang memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu, 'qad rabbahu.' Salah satunya adalah kalangan pendeta yang merawat al-kitab." Kata "rabb" sendiri mewakili banyak arti, yaitu penguasa, pembawa kemaslahatan, zat yang disembah, dan tuan yang dipatuhi. (As-Shabuni, 1999 M/1420 H: 25).

الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية : وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً

Artinya: "Rabb asalnya adalah mashdar yang berarti tarbiyah, yaitu mengantarkan sesuatu menuju kesempurnaannya sedikit demi sedikit," (Al-Qadhi Al-Baidhawi, Anwarut Tanzil [Istanbul, Darul Haqiqah: 1998 M/1419 H], juz I, halaman 32).

Syekh Jalaluddin dalam Tafsirul Qur'anil Azhim (Tafsirul Jalalain) menafsirkan pujian "alhamdu lillahi" sebagai penanda bahwa Allah adalah pemilik segala pujian makhluk dan layak untuk menerima pujian mereka. Allah adalah nama zat tuhan yang disembah. Sedangkan "rabbil alamin" menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa semua makhluk baik manusia, jin, malaikat, binatang melata, dan lain sebagainya. Semuanya dapat disebut "alam" seperti istilah "alam manusia," "alam jin," dan seterusnya. Kata "alam" tampil pada ayat ini dalam bentuk jamak karena umumnya semua itu menjadi tanda bagi lainnya yang berasal dari kata "alamah." Ia menjadi tanda atas Penciptanya.

Kata "alam" mencakup manusia, jin, malaikat, setan sebagaimana pendapat Al-Fara' bahwa kata "alam" merupakan pecahan kata dari "alamah" atau tanda karena alam merupakan tanda atas keberadaan Pencipta. (Syekh Muhammad Ali As-Shabuni, Shafwatut Tafasir, [Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyah: 1999 M/1420 H], cetakan pertama, juz I, halaman 25).

Sebagian ulama mengartikan bahwa Allah memiliki 18 ribu, 14 ribu, atau 40 ribu alam, termasuk alam jin dan alam manusia. Sedangkan ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa Allah menguasai seribu umat; 600 di laut dan 400 di darat. (Ibnu Katsir, tanpa tahun: 15).

Imam At-Thabari dalam karyanya menafsirkan "alhamdu lillahi" sebagai bentuk syukur dan pujian yang ditujukan murni kepada Allah semata, terlepas dari apa yang dipertuhankan atas segala nikmat-Nya yang tak terhingga terhadap makhluk, sebuah nikmat yang tiada seorang pun selain-Nya dapat membilang. Ia mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa "alhamdu lillah" merupakan bentuk syukur kepada-Nya; tunduk; dan pengakuan atas nikmat dan petunjuk-Nya.

Adapun Ibnu Katsir mengatakan bahwa "alhamdu lillah" merupakan pujian Allah untuk diri-Nya sendiri. Meski demikian, di dalam nya terkandung perintah kepada hamba-Nya untuk memuji-Nya. Ia mengutip riwayat Abu Hatim dari Ibnu Abbas yang merekam percakapan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. "Kita mengerti 'subhanallah,' 'la ilaha illallah,' dan 'Allahu akbar,' tetapi 'alhamdu lillah?'" tanya Sayyidina Umar. "Itu (alhamdu lillah) kalimat yang disukai dan diridhai Allah untuk diri-Nya, dan disukai oleh-Nya untuk dibaca," jawab Sayyidina Ali.

Lafal "alhamdu lillah" memiliki keutamaan luar biasa. banyak hadits meriwayatkan keutamaan bacaan lafal tahmid ini. Salah satunya hadits riwayat Anas bin Malik dalam Tafsir Al-Qurthubi yang dikutip oleh Ibnu Katsir sebagai berikut.

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال: الحمد لله، لكان الحمد لله أفضل من ذلك

Artinya: "Dari Anas RA, Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya dunia dengan segala tepinya berada di dalam genggaman seorang umatku, lalu dia mengucap 'alhamdu lillah,' niscaya lebih utama lafal 'alhamdu lillah' daripada itu (dunia seisinya).'"

Ibnu Katsir menambahkan pandangan Ibnu Abbas. Menurutnya, "alhamdu lillah" adalah kalimat syukur. Jika seseorang mengucapkannya, Allah berkata, "hamba-Ku telah bersyukur kepada-Ku." Sementara Imam At-Thabari mengatakan dalam tafsirnya bahwa syukur tidak cukup dengan ucapan, tetapi juga dengan hati dan tindakan.

3. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: "Yang maha pengasih, lagi maha penyayang."

Syekh Jalaluddin dalam Tafsirul Qur'anil Azhim (Tafsirul Jalalain) menyebutkan bahwa ar-rahamanir rahim adalah zat yang memiliki rahmat. Rahmat secara bahasa menghendaki kebaikan bagi yang berhak.

Secara umum, makna harfiah "ar-rahmanir rahim" pada Surat Al-Fatihah ayat 3 tidak berbeda dari Surat Al-Fatihah ayat 1. Hanya saja, posisi keduanya berbeda dalam susunannya. Pada Surat Al-Fatihah ayat 1, "ar-rahmanir rahim" menyifatkan lafal "Allah" pada "bismillahi." Sedangkan pada Surat Al-Fatihah ayat 3, "ar-rahmanir rahim" menyifatkan lafal "Allah" pada ayat 2, "alhamdu lillahi."

Ar-rahman dan ar-rahim yang rahmat-Nya begitu luas mencakup segala sesuatu; kemurahan-Nya berupa penciptaan, rezeki, dan hidayah untuk para hamba-Nya meliputi seluruh manusia yang mengantarkan mereka pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia-lah Allah, Tuhan maha besar yang rahmat-Nya dan selalui baik. (As-Shabuni, 1999 M/1420 H: 25).

Mengutip Al-Qurthubi, Syekh Ali As-Shabuni mengatakan bahwa "Ar-Rahman" merupakan kasih yang banyak dan besar (kualitas dan kuantitas), tetapi tidak bersifat langgeng. Sedangkan "Ar-Rahim" merujuk pada kasih yang bersifat langgeng dan abadi. As-Shabuni juga mengutip Al-Khattabi yang memahami "Ar-Rahman" sebagai kasih Tuhan yang begitu luas untuk segenap makhluk perihal pemberian rezeki dan kemaslahatan yang mencakup orang mukmin dan kafir. Sedangkan kata "Ar-Rahim" merujuk pada kasih Allah yang bersifat khusus untuk orang mukmin sebagaimana ayat, "wa kana bil mukminina rahiman." (As-Shabuni, 1999 M: 25) dan (As-Shawi, tanpa tahun: 372 [juz IV]).

صفتان لله تعالى معناهما : ذو الرَّحمة ، [ أَي : الرَّحمة لازمةٌ له ] ، وهي إرادة الخير ، ولا فرق بينهما

Artinya: "'Ar-rahmanir rahim' adalah dua sifat Allah yang maknanya adalah zat yang memiliki rahmat (rahmat yang selalu melekat pada-Nya). Rahmat secara harfiah adalah menghendaki kebaikan. Tidak ada perbedaan pada keduanya," (Az-Zuhayli, At-Tafsirul Wajiz, [Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun], cetakan pertama).

Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Nabi Isa AS bahwa ar-rahman adalah pengasih di dunia dan di akhirat. Sedangkan ar-rahim merupakan pengasih di akhirat.

Ibnu Katsir juga mengangkat sejumlah riwayat perihal asal kata "ar-rahman" dan "ar-rahim." Sebagian ulama, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengatakan bahwa kata "ar-rahman" bukan kata bentukan. Ibnul Anbari dari Al-Mubarrid mengatakan bahwa "ar-rahman" berasal bukan dari Arab, tetapi ibrani. Sementara Ahmad bin Yahya menyatakan bahwa "ar-rahim" berasal dari Bahasa Arab. Sedangkan "ar-rahim" berasal dari bahasa Ibrani.

Abu Ali Al-Farisi, kutip Ibnu Katsir, mengatakan bahwa "ar-rahman" adalah sebutan untuk segala jenis rahmat yang diistimewakan melalui kata tersebut. Sedangkan "ar-rahim" adalah rahmat yang ditujukan untuk orang Mukmin sebagaimana Surat Al-Ahzab ayat 43. Ibnu Abbas RA sendiri mengatakan bahwa "ar-rahman" dan "ar-rahim" adalah dua sifat kelembutan Allah, tetapi makna salah satunya lebih kuat dari yang lain.

Menurut Ibnul Mubarak, "ar-rahman" adalah pengasih yang akan memberi ketika diminta. Sedangkan "ar-rahim" adalah pengasih yang akan marah ketika tidak diminta sesuai dengan hadits riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya ia akan terkena murka-Nya."

Ibnu Katsir mengutip larik dari seorang penyair terkait besarnya arti sifat "ar-rahman" dan "ar-rahim." Kedua sifat Allah ini berbeda jauh dari sifat manusia. Syair itu berbunyi sebagai berikut:

Jangan kalian meminta bani Adam suatu hajat//mintalah kepada zat yang pintunya tak pernah tertutup.

Allah murka jika kau meninggalkan doa kepada-Nya//tetapi bani Adam ketika diminta murka.

Fakhruddin Ar-Razi dalam At-Tafsirul Kabir wa Mafatihul Ghaib mengatakan "ar-rahman" dan "ar-rahim" menyatakan bahwa "rahmat" merupakan penyelamatan dari segala kerusakan dan penyampaian kebaikan untuk yang membutuhkan. Kerusakan terdiri atas pelbagai jenis. Hanya Allah yang mengetahuinya karena kelewat banyak. Kalau sedikit ada waktu, coba buka buku kedokteran. Di dalamnya betapa banyak penyakit yang dapat menyerang setiap bagian dan anggota tubuh.

Fakhruddin Ar-Razi mengajak pembaca tafsirnya untuk merenungkan bagaimana kasih sayang Allah melalui petunjuk-Nya kepada akal manusia sehingga dapat mengetahui ragam makanan dan obat-obatan dari perut bumi, tumbuhan, dan hewan. Kalau kita mau membahas rahmat Allah dari satu masalah ini, niscaya kita akan mendapati laut lepas yang tak bertepi.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa "ar-rahman" dan "ar-rahim" merupakan sifat yang disebutkan dua kali dalam Surat Al-Fatihah dan dinisbahkan kepada Allah SWT. Sedangkan Allah memiliki banyak sifat di luar dua sifat tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih "menyukai" dirinya tampil melalui sifat "ar-rahman" dan "ar-rahim."

4. مَالِكِ يَوْمِ الدِّين

Artinya: "Penguasa hari agama (kiamat)."

Secara harfiah, "malik" berarti penguasa atau pemilik. Kata "yaum" berarti hari. Kata "ad-din" berarti agama, hisab, atau pembalasan sebagaimana kalimat, "kamā tadīnu tudānu" atau (sebagaimana kau berbuat, maka kau akan menerima balasannya).

Dari pengertian secara harfiah ini, ada ulama yang menafsirkan bahwa pengadilan atas agama atau keyakinan oleh Allah hanya berlaku di akhirat, bukan di dunia. Oleh karenanya, pengadilan atas agama atau keyakinan manusia tidak berlangsung di dunia dan tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya.

Syekh Jalaluddin dalam Tafsirul Qur'anil Azhim (Tafsirul Jalalain) mencoba untuk menjelaskan kenapa kuasa Allah disebutkan secara khusus di hari kiamat. Padahal, Allah juga berkuasa atas alam semesta dan dunia yang fana ini.

"مَالِك يَوْم الدِّين" أَيْ الْجَزَاء وَهُوَ يَوْم الْقِيَامَة وَخُصّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ لَا مُلْك ظَاهِرًا فِيهِ لِأَحَدٍ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى بِدَلِيلِ "لِمَنْ الْمُلْك الْيَوْم ؟ لِلَّهِ" وَمَنْ قَرَأَ مَالِك فَمَعْنَاهُ مَالِك الْأَمْر كُلّه فِي يَوْم الْقِيَامَة أَوْ هُوَ مَوْصُوف بِذَلِك دَائِمًا "كَغَافِرِ الذَّنْب" فَصَحَّ وُقُوعه صِفَة لِمَعْرِفَةِ

Artinya: "'Penguasa hari agama,' yaitu hari pembalasan; maksudnya hari kiamat. Hari ini disebut secara khusus karena secara lahir tiada kekuasaan siapa pun hari itu kecuali kuasa-Nya dengan dalil firman Allah, 'Kekuasaan siapa hari ini? (kekuasaan) Allah.' Kalau ada orang yang membaca 'māliki,' maka kata itu berarti orang yang menguasai segala urusan di hari kiamat; atau ia menjadi sifat sebagaimana frasa 'yang mengampuni dosa' sehingga boleh saja penyifatan kata ma'rifah," (Syekh Jalaludin, At-Tafsirul Quranil Azhim, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun]).

Imam Ibnu Katsir (1301 M-1372 M) juga menjelaskan fenomena yang sama, kenapa kuasa-Nya dikhususkan pada hari agama atau hari kiamat melalui frasa "māliki yaumid dīn." Apakah di dunia Allah tidak berkuasa? Tentu maksudnya bukan demikian. Menurutnya, frasa ini tidak menafikan kuasa-Nya di luar hari kiamat karena Allah telah mengawalinya dengan frasa "rabbil ālamīn" sebagai penguasa alam semesta yang mengandung keumuman di dunia dan akhirat.

Kata "kuasa" pada "māliki" yang disandingkan dengan "hari agama atau kiamat" melalui "yaumid dīn" mengabarkan bahwa di hari itu tiada seorang pun mampu mendakwakan sesuatu; dan tiada seorang pun yang dapat berbicara tanpa izin-Nya sebagaimana keterangan pada Surat An-Naba ayat 38, Surat Thaha ayat 108, dan Surat Hud ayat 105.

Ibnu Katsir juga menyebut riwayat Ad-Dhahak, Ibnu Abbas menafsirkan Surat Al-Fatihah ayat 4 bahwa tiada seorang pun selain Allah yang berkuasa mengambil putusan di hari kiamat kelak sebagaimana mereka berkuasa mengambil putusan di dunia. "Yaumud dīn" merupakan hari hisab bagi semua makhluk-Nya, yaitu hari kiamat di mana Allah membalas mereka sesuai amal. Jika amal mereka di dunia baik, maka balasannya juga baik. Tetapi jika buruk, maka balasannya juga buruk kecuali mereka yang mendapatkan ampunan-Nya. Pendapat Ibnu Abbas ini juga dipegang oleh para sahabat lain, tabi'in, dan generasi salaf setelahnya. Ini pendapat yang "zhahir."

Penguasa hakiki adalah Allah, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allah berfirman sebagai berikut:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ

Artinya: "Dia-lah Allah yang tiada tuhan selain Dia, yang berkuasa, suci, sejahtera." (Surat Al-Hasyr ayat 23).

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengutip hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله، وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟"

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, 'Nama paling khianat di sisi Allah adalah nama seseorang 'maha raja' atau 'maha penguasa.'' Padahal tiada penguasa kecuali Allah. Dalam riwayat keduanya juga terdapat hadits dari Rasulullah, 'Ketika Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya, Dia menyeru, 'Aku-lah penguasa. Di mana penguasa bumi? Di mana para penguasa arogan? Di mana para penguasa angkuh?'"

As-Shabuni menjelaskan singkat Surat Al-Fatihah ayat 4. Menurutnya, lafal "Māliki yaumid din" berarti bahwa Allah SWT penguasa atas pembalasan dan hisab; yang membuat kebijakan dan memutuskan di hari agama sebagaimana otoritas dan wewenang seorang raja di dalam wilayah kekuasaannya. (As-Shabuni, 1999 M/1420 H: 25).

مالك يوم الدِّين [مأخوذٌ من المِلْك، والمِلْك مأخوذٌ من المُلْك، أَيْ] : قاضي يوم الجزاء والحساب؛ لأنَّه متفرِّدٌ في ذلك اليوم بالحكم

Artinya: "'Māliki yaumid dīn' diambil dari kata 'al-milk' atau kepemilikan. Kata 'al-milk' diambil dari kata 'al-mulk' atau kekuasaan. Maksudnya, hakim di hari pembalasan dan hari hisab karena Allah sendiri pada hari itu yang memutuskan," (Az-Zuhayli, At-Tafsirul Wajiz, [Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun], cetakan pertama).

Ada juga ulama tafsir yang memahami Surat Al-Fatihah ayat 4 bahwa Allah berkuasa untuk mendirikan hari kiamat. Allah berkuasa mengembalikan semua makhluk-Nya yang telah hancur menjadi utuh seperti diciptakan semula, sebagaimana dikutip oleh Imam At-Thabari.

Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya yang berjudul Mahasinut Ta'wil mengatakan bahwa Imam Ashim dan Al-Kisai membaca Surat Al-Fatihah ayat 4 dengan alif, "māliki." Sedangkan imam qiraah lainnya membacanya tanpa alif, "maliki." (Al-Qasimi, 1957 M/1376 H: 8).

Az-Zamakhsyari menguatkan bacaan tanpa alif karena itu merupakan bacaan warga Haramain. Tetapi ulama lain menyatakan bacaan dengan alif "māliki" lebih kuat maknanya karena kata ini mengandung makna penguasa yang mengatur semua urusan rakyatnya secara umum. (Al-Qasimi, 1957 M/1376 H: 8-9).

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa sebagian orang membaca "maliki" tanpa alif pada mim. Sedangkan ulama lain membacanya "māliki" dengan alif pada mim. Keduanya shahih mutawatir dalam qiraat sab'ah. (Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azhim, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 14).

Ada juga ulama yang membacanya "malīki yaumid dīn" dengan ya pada lam. Imam Nafi' membaca panjang pada kaf, "malikī yaumid dīn." Semua bacaan ini baik dan sahih. Imam Abu Hanifah membaca dengan struktur fi'il, fa'il, dan maf'ul; "malaka yaumad dīn." Tetapi bacaan ini sangat gharib. (Ibnu Katsir, tanpa catatan tahun: 14).

Imam At-Thabari (wafat 310 H) dalam tafsirnya, Jamiul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, juga menyebutkan bahwa imam qiraat berbeda bacaan Surat Al-Fatihah ayat 4. Sebagian orang membaca "māliki yaumid dīn." Ada lagi yang membaca "maliki yaumid dīn." Ada juga ulama yang membaca "mālika yaumid dīn." Tetapi bacaan terakhir, kata At-Thabari, tidak diperbolehkan oleh imam qiraah. (At-Thabari, 2000 M/1420 H).

5. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: "Hanya Kau yang kami sembah, dan hanya Kau yang kami mintakan pertolongan."

Ibadah atau sembah secara harfiah berarti tunduk dan rendah. Sementara dalam agama, ibadah atau sembah adalah gabungan dari rasa cinta, tunduk, dan takut sekaligus sebagaimana keterangan Ibnu Katsir berikut ini:

العبادة في اللغة من الذلة، يقال: طريق مُعَبّد، وبعير مُعَبّد، أي: مذلل، وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف

Artinya: "Ibadah pada kata 'na'budu' berarti rendah dan hina. Oleh karena itu, ada frase berbunyi 'tariq mu'abbad' atau jalan yang dipersiapkan untuk dilalui bagi pejalan dan 'ba'ir mu'abbad' atau unta yang tunduk, maksudnya dijinakkan. Dalam syariat, ibadah merupakan ungkapan atas gabungan kesempurnaan cinta, ketundukan, dan rasa takut sekaligus." (Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azhim, [Jizah, Muassasah Qurthubah: tanpa tahun], juz I, halaman 214).

Pendahuluan maf'ul atau objek "iyyaka" daripada predikat verbanya "na'budu" serta pengulangan menunjukkan urgensi, pembatasan dan pengkhususan makna dengan "hanya". "Kami menyembah hanya kepada-Mu dan berpasrah hanya kepada-Mu." Ini merupakan puncak ketaatan beragama.

Ajaran dan praktik agama sepenuhnya merujuk pada penyembahan dan kepasrahan ini. Tidak berlebihan jika ulama salaf mengatakan bahwa rahasia Al-Fatihah atau sirrul fatihah terletak pada "iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in". Lafal "iyyaka na'budu" bentuk bara atau pelepasan diri dari kemusyrikan. Sedangkan "wa iyyaka nasta'in" bentuk serah dan pasrah daya serta kekuatan kepada Allah." (Ibnu Katsir, tanpa tahun: 214-215).

Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya, Mahasinut Ta'wil, menerangkan urgensi penggunaan pembatasan dan pengkhususan atau hashr di mana maf'ul didahulukan daripada subjek dan verbanya dalam Surat Al-Fatihah ayat 5. Menurutnya, masyarakat Arab ketika itu memiliki banyak jenis berhala. Sebagian mereka menyembah matahari, bintang, bulan, malaikat, berhala, pohon, batu, bahkan pendeta mereka sebagaimana keterangan Surat Fusshilat ayat 37, Saba ayat 40-41, Al-Maidah ayat 116, Ali Imran ayat 80, An-Najm 19-20, Al-A'raf ayat 138-140, dan At-Taubah ayat 31. (Al-Qasimi, 1957 M/1376 H: 10-12).

Dalam Surat Al-Fatihah ayat 5, digunakan subjek jamak; "iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" (Hanya Kau yang kami sembah, dan hanya Kau yang kami mintakan pertolongan), bukan tunggal; "iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in" (Hanya Kau yang kusembah, dan hanya Kau yang kumintakan pertolongan).

Ini merupakan pengakuan atas kekurangan, kedaifan, dan kehinaan manusia untuk menghadap di pintu-Nya. Seolah manusia mengatakan, "Tuhanku, aku hanya hamba yang hina dan rendah. Aku tidak layak bermunajat sendiri kepada-Mu. Oleh karenanya, aku menggabungkan diri ke jalan orang-orang beriman yang mengesakan-Mu. Oleh karena itu, kabulkanlah permohonanku di tengah perkumpulan mereka. Kami semua menyembah dan memohon pertolongan-Mu." (As-Shabuni, 1999 M/1420 H: jilid I, 27). Penggunaan lafal jamak juga berarti tabarukan atas orang-orang saleh beriman. (As-Shawi, tanpa tahun: jilid IV, 274).

Menurut As-Shawi dalam Hasyiyatus Shawi alal Jalalain, lafal ibadah didahulukan dibanding permohonan pertolongan. Hal ini memberikan pelajaran bahwa ibadah merupakan wasilah atau jalan adab dalam memohon pemenuhan hajat kepada Allah SWT.

Dalam Surat Al-Fatihah ayat 5, kita kata Imam At-Thabari dalam tafsirnya, Jamiul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, seolah mengatakan, "Ya Allah, kami tunduk dan merendah kepada-Mu sebagai pengakuan kami atas status ketuhanan-Mu, bukan yang lain. Hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan atas praktik ibadah, ketaatan kami kepada-Mu, dan segala aktivitas lain di luar itu. Tiada yang lain untuk itu selain-Mu karena orang menjadi kafir atau durhaka kepada-Mu ketika meminta pertolongan kepada berhala atau apa saja yang dipertuhankan. Kami hanya meminta pertolongan-Mu dalam semua urusan kami dengan ikhlas dalam penyembahan," (At-Thabari, 2000 M/1420 H).

Adapun Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Jami li Ahkamil Qur'an mengatakan bahwa lafal "Wa iyyaka nasta'in" atau hanya kepada-Mu kami minta pertolongan merupakan bentuk pembebasan diri dari kesombongan dan keangkuhan akan daya dan kekuatan selain Allah.

Tafsir Jalalain menerangkan bahwa Surat Al-Fatihah ayat 5 merupakan pengakuan kehambaan murni kepada Allah dalam urusan pengesaan dan ibadah amaliah lainnya yaitu shalat, puasa, zakat, haji, serta permohonan pertolongan murni kepada-Nya untuk menjalankan ibadah dan aktivitas lainnya baik dunia maupun akhirat. (As-Shawi, tanpa tahun: jilid IV, 274).

إيَّاكَ نَعْبُد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين أَيْ نَخُصّك بِالْعِبَادَةِ مِنْ تَوْحِيد وَغَيْره وَنَطْلُب الْمَعُونَة عَلَى الْعِبَاد وَغَيْرهَا

Artinya: "Lafal 'iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in' berarti, 'kami menyembah-Mu secara khusus baik dalam urusan tauhid dan urusan lain; kami juga meminta pertolongan-Mu dalam urusan ibadah dan urusan lainnya,'" (Jalaluddin, Tafsirul Jalalain, [Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun]).

Imam Ibnu Katsir menyebutkan keragaman bacaan seputar Surat Al-Fatihah ayat 5 dalam tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azhim. Imam tujuh qiraat dan mayoritas ulama membaca lafal "iyya" dengan tasydid; "iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in". Sedangkan Imam Amr bin Fayid membaca "iya" tanpa tasydid; "iyaka na'budu wa iyaka nasta'in." Tetapi bacaan ini terbilang jarang dan ditolak karena secara harfiah "iya" berarti sinar matahari.

Sebagian ulama membaca "iyya" dengan fathah pada hamzah dan tasydid; "ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in." sementara sebagian ulama lain membaca "iyya" dengan ha sebagai pengganti hamzah; "hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in."

Mayoritas ulama membaca fathah pada nun "nasta'in," kecuali Yahya bin Watsab dan Al-A'masy. Keduanya membaca kasrah pada nun; "iyyaka na'budu wa iyyaka nista'in." (Ibnu Katsir, tanpa tahun: 214).

6. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Artinya: "Tunjukilah kami jalan yang lurus."

Imam Ibnu Katsir pernah membuat dialog imajinatif. "Kok bisa orang Mukmin meminta hidayah setiap waktu shalat dan di luar shalat, padahal ia sudah beriman? Bukankah ini kerja sia-sia?"

Menurutnya, tanpa meminta hidayah siang dan malam, tidak ada jaminan Allah memberikan petunjuk-Nya. Hamba berhajat kepada Allah pada setiap saat dan keadaan dalam memelihara, memperdalam, membukakan mata, menambah, dan melanggengkan hidayah untuknya. Seorang hamba tidak berkuasa untuk memberikan manfaat dan mudharat untuk dirinya tanpa kehendak Allah.

Oleh karenanya, Allah menunjukinya untuk memohon kepada-Nya setiap waktu agar Dia menganugerahkannya pertolongan, keteguhan, dan taufiq. Orang yang bahagia sejati adalah orang yang diberi taufiq untuk meminta kepada-Nya. Pasalnya, Allah menjamin pengabulan permohonan mereka yang berdoa, terutama ia yang terdesak, berhajat, dan faqir kepada-Nya di ujung malam dan sepanjang siang.

Dalam Surat An-Nisa ayat 136, Allah memerintahkan orang Mukmin untuk beriman. Artinya, ini bukan bentuk sia-sia dan percuma atau tahshilul hasil karena maksud dari tuntutan keimanan itu adalah keteguhan, keberlanjutan, dan kelanggengan atas amal saleh yang telah ditentukan.

Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berdoa "Rabbanā la tuzigh qulūbanā..." (Tuhan kami, jangan Kau sesatkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk kepada kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu. Sungguh, Kau maha pemberi) Surat Ali Imran ayat 8.

Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq membaca doa ini secara sirr atau perlahan setelah Surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga shalat Maghrib. Dengan demikian, arti "Ihdinas shirātal mustaqīma" adalah rawatlah hidayah bagi kami dan jangan palingkan kami kepada selain hidayah. (Ibnu Katsir)

Ibnu Katsir mengutip At-Thabarani yang meriwayatkan pandangan Ibnu Abbas perihal Surat Al-Fatihah ayat 6. Ibnu Abbas mengatakan bahwa "As-Shirāthal mustaqīm" adalah ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Oleh karena itu, kata Ibnu Jarir At-Thabari, menurut saya takwil paling utama atas Surat Al-Fatihah ayat 6 adalah "anugerahkan taufiq kepada kami untuk teguh pada apa yang Kauridhai dan Kauberikan kepada para hamba-Mu yang mendapat nikmat baik berupa ucapan maupun perilaku. Itulah 'As-Shirāthal mustaqīm' karena orang yang menerima taufiq; mereka yang menerima nikmat-Nya, yaitu para nabi, as-shiddiq, syuhada, dan orang saleh, adalah mereka yang diberi taufiq untuk Islam, membenarkan para rasul, berpegang pada Al-Qur'an, mengamalkan perintah-Nya, menahan diri dari larangan-Nya, mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad, jalan hidup khulafaur rasyidin, dan jalan hidup semua orang saleh. Semua itu yang disebut 'As-Shirāthal mustaqīm,'" (Ibnu katsir)

Al-Khazin dalam tafsirnya mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ayat 6 berarti "Tunjukilah kami," tetapi ada yang bilang, "Tetapkan kami pada petunjuk" sebagaimana kalimat yang ditujukan kepada orang yang memang sedang berdiri, "Berdirilah hingga aku kembali," maksudnya tetaplah berdiri seperti ini.

Doa untuk mendapat hidayah meski mereka selama ini berada dalam hidayah bermakna permintaan untuk tetap iman dan permohonan tambahan hidayah. Pasalnya, anugerah (biasanya berupa spiritual) dan hidayah Allah tidak terbatas. Ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah.

Shirat sendiri berarti jalan, jalan yang baik. Menurut Ibnu Abbas, "shirat" berarti agama Islam. Ada ulama lain bilang, "shirat" berarti Al-Qur'an. Ada juga ulama yang berpendapat, "shirat" berarti kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga ulama mengartikannya, "Tunjukilah kami jalan mereka yang berhak menerima surga."

Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan Surat Al-Fatihah ayat 6 bahwa jalan untuk mendapatkan hidayah terbagi dua, satu jalan dalil dan hujjah; dan kedua adalah jalan pembersihan batin dan riyadhah. Jalan pencarian dalil banyak tidak terhingga. Tiada satu pun atom di alam raya ini tanpa pembuktian pada kesempurnaan, kebesaran, dan keagungan Ilahi sebagaimana syair, "Pada setiap sesuatu menjadi tanda...yang menunjukkan bahwa Dia esa." Ar-Razi menjelaskan kerapihan hukum alam yang ditentukan oleh Allah. Menurutnya, bukti di alam raya atas Allah banyak tak terhingga asal mau memikirkannya.

Adapun jalan pencarian hidayah melalui pembersihan batin dan riyadhah merupakan laut lepas yang tidak berpantai. Menurut Ar-Razi, semua orang yang berjalan menuju Allah memiliki caranya yang khas dan mempunyai mata airnya sendiri sebagaimana Al-Baqarah ayat 148. Kalangan arifin memperhatikan pembahasan yang dalam dan rahasia yang halus ketika pemahaman orang awam baru mulai menanjak. (Imam Fakhruddin Ar-razi).

Serupa dengan penjelasan sebelumnya, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi menerangkan bahwa "shirath" secara bahasa berarti jalan terang dan jelas yang tidak berkelok, berbelok, melengkung, dan menikung, dalam pengertian empiris, fisik, material, visual, indrawi. Tetapi kata ini kemudian dipinjam untuk mengungkapkan setiap ucapan dan perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang pada tuuan terpuji. Shirath atau jalan secara fisik dipinjam untuk hal yang metafisik, yaitu haq, atau kebenaran. Jika itu dilalui, maka jalan itu dapat mengantar seseorang pada tujuan mulia. (Al-Qasimi, 1957 M/1376 H: 23).

Ulama tafsir mengartikan "shirathal mustaqim" sebagai Al-Qur'an, haq, islam, apa yang diamalkan dan diajarkan rasul serta sahabat dan orang saleh, jalan yang baik, jalan surga, sunnah wal jamaah, jalan haji, petunjuk, taufiq, ilham, dalil.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an mengatakan pandangan ulama tafsir atas Surat Al-Fatihah ayat 6 ini saling menguatkan satu sama lain. Orang yang mengikuti Islam, Al-Qur'an, atau Nabi Muhammad SAW, niscaya ia mengikuti haq. Imam At-Thabari juga berpendapat serupa. "Ihdina" adalah doa dan permohonan hamba kepada Allah. "Tunjukilah kami ke jalan lurus. Bimbing dan perlihatkan kami jalan hidayah yang mengantarkan kami pada kesenangan dan kedekatan-Mu."

Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menjadikan kalimat doa di tengah surat ini sebagian berisi pujian dan berisi permohonan. Doa ini merupakan permintaan paling utama dari segala permintaan para pendoa karena doa ini dikatakan oleh-Nya dan kita berdoa dengan lafal permintaan yang merupakan kalam-Nya sebagaimana hadits, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa".

Al-Qurthubi juga mengutip Fudhail bin Iyadh yang mengartikan "sirathal mustaqim" sebagai jalan haji. Ini tentu bersifat khusus. Pengertian jalan secara umum tentu lebih utama. Muhammad bin Al-Hanafiyah mengartikannya sebagai agama Allah (Islam) yang mana agama lain tidak diterima olehnya. Sedangkan Ashim Al-Ahwal dari Abul Aliyah mengartikannya sebagai Rasulullah dan dua sahabat sepeninggalnya. (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Qur'an).

Adapun Imam Ibnu Jarir At-Thabari dalam tafsir monumentalnya mengatakan bahwa ahli tafsir bersepakat bahwa "shirathal mustaqim" adalah jalan terang yang tidak bengkok.

Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya, Mahasinut Ta'wil, mengartikan "shirathal mustaqim" sebagai jalan syariat. Lindungi dari penyesatan orang yang menyesatkan dan dari jalan syahwat, jalan syubhat. (Al-Qasimi, 1957 M/1376 H: 18). Hidayah dapat berarti ta'lim dan taskhir penundukkan seperti terhadap alam semesta dan hewan. (Al-Qasimi, 1957 M/1376 H: 15). Menurut Al-Qasimi, perbedaan pendapat ahli tafsir merupakan perbedaan dalam keragaman (ikhtilaf tanawwu'), bukan perbedaan dalam pertentangan (ikhtilaf tadhadud). (Al-Qasimi, 1957 M/1376 H: 20).

Qadhil Qudhat Abus Sa'ud bin Muhammad Al-Imadi Al-Hanafi (wafat 982 H) dalam tafsirnya, Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Kitabil Karim, mengambil pengertian yang berbeda dari ahli tafsir pada umumnya. Ia mengartikan kata "al-mustaqīm" secara spesifik, yaitu lurus, maksudnya jalan haq; yaitu agama lurus yang toleran, tawasuth antara ifrath (ekstrem kanan dalam bentuk salafi, jihadi, takfiri) dan tafrith (ekstrem kiri, tasahhul, liberalisme-sekuler). (Abus Sa'ud, Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Kitabil Karim, [Riyadh, Maktabatur Riyadh Al-Haditsah: tanpa tahun], juz I, halaman 30).

وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين، وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا، ولله الحمد.

Artinya, "Semua pendapat ini sahih dan itu lazim. Siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan dua sahabat sepeninggalnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, adalah orang yang mengikuti jalan haq. Orang yang mengikuti jalan haq." (Ibnu katsir)

Al-Baghowi meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa "As-shirathal mustaqīm" adalah Islam menurut Ibnu Abbas dan Jabir serta pendapat Muqatil; Al-Qur'an menurut Ibnu Mas'ud; kitabullah menurut Sayyidina Ali; jalan surga menurut Said bin Jubair; jalan sunnah wal jamaah menurut Sahal bin Abdullah; jalan Rasulullah menurut Bakar bin Abdullah Al-Muzanni; dan Rasulullah bersama dua sahabatnya menurut Abul Aliyah dan Al-Hasan. Secara bahasa, "As-shirathal mustaqīm" adalah jalan yang terang; jelas.

Imam Al-Baghowi meriwayatkan bahwa "shirathal mustaqīm" dibaca dengan huruf sin, "ihdinas sirath" sebagaimana diriwayatkan oleh Uwais dari Ya'qub. Menurutnya, sirath dengan huruf sin inilah asalnya. Ia dinamai sirath dengan huruf sin karena ada kalimat "yasruthus sābilah" atau melalui jalan yang dilewati.

Ada lagi ulama, kata Imam Al-Baghowi, membacanya dengan huruf zai, "ihdinaz zirāthal mustaqīm." Imam Hamzah membacanya dengan isymam pada huruf zai. Semua jenis bacaan ini shahih. Tentu, pilihan terbaiknya adalah membaca "shirat" dengan huruf shad karena ini bacaan mayoritas imam qiraah, sesuai mushaf.

7. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Artinya: "Jalan orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurka, dan bukan (jalan) mereka yang tersesat.

Syekh Jalaluddin dalam Tafsirul Qur'anil Azhim (lebih dikenal Tafsirul Jalalain) menafsikan, nikmat yang dimaksud dalam Surat Al-Fatihah ayat 7 adalah petunjuk Allah. Kelompok yang dimurka adalah Yahudi. Sementara kelompok yang tersesat adalah Nasrani.

Menurutnya, kata petunjuk pada "ihdi" (Surat Al-Fatihah ayat 6) mengisyaratkan bahwa mereka yang menerima petunjuk bukan kelompok Yahudi dan Nasrani. Ini sebenarnya pandangan umumnya mayoritas ulama tafsir. Meski demikian, Syekh Jalaluddin mengatakan, Allah lebih mengetahui mana (tafsiran) yang benar. Hanya kepada-Nya semua dikembalikan. Artinya, manusia bagi Syekh Jalaluddin boleh saja menafsirkan ayat-ayat suci (tentu dengan tanggung jawab dan kompetensi yang memadai), tetapi kebenaran mutlak hanya milik Allah belaka.

Imam Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsirul Qur'anil Azhim (lebih dikenal Tafsir "Ibnu Katsir") mengutip pandangan sejumlah sahabat dan ulama. Menurutnya, kata "shirātal ladzīna" pada Surat Al-Fatihah ayat 7 merupakan penjelas kata "as-shirātal mustaqīm" pada Surat Al-Fatihah ayat 6. Mereka yang menerima nikmat pada Surat Al-Fatihah ayat 7 merujuk pada Surat An-Nisa ayat 69-70 sebagai berikut.

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا

Artinya: "Orang yang menaati Allah dan rasul, maka mereka akan bersama para nabi, orang yang jujur teguh, orang syahid, orang saleh sebagai kelompok yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka itu sebaik-baik sahabat. Yang demikian itu merupakan karunia dari Allah. Cukup Allah yang mengetahui."

Ibnu Katsir mengutip pandangan sahabat Ibnu Abbas dari Ad-Dhahak bahwa jalan orang yang diberi nikmat adalah jalan orang yang taat dan menyembah Allah. Jalan itu adalah jalan malaikat, para nabi, orang yang jujur teguh, orang syahid, dan orang saleh.

Adapun Abu Ja'far At-Thabari, seperti dikutip oleh Ibnu Katsir, mengutip Rabi' bin Anas yang menyebut jalan pada Surat Al-Fatihah ayat 7 itu adalah jalan para nabi. Ibnu Abbas dari Ibnu Juraij sebagaimana pandangan Mujahid, masih dalam Ibnu Katsir, mengatakan bahwa mereka yang dimaksud adalah orang-orang beriman.

Imam Waqi berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang Muslim. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabat yang menyertainya. Tetapi, kata Ibnu Katsir, pandangan Ibnu Abbas di awal memiliki makna lebih umum dan cakupan lebih luas.

Abu Sa'ud dari Mazhab Hanafi yang hidup pada abad ke-8-9 H menafsirkan bahwa nikmat Allah yang dimaksud pada ayat 7 begitu luas. Mustahil kita dapat membilangnya. Tetapi secara pokok, nikmat itu terbagi dua, duniawi dan ukhrawi.

Nikmat duniawi terbagi dua, yaitu wahbi (anugerah Allah begitu saja) dan kasbi (yang diupayakan). Nikmat wahbi terbagi dua, yaitu rohani (seperti roh, akal, daya pikir) dan jasmani (seperti rupa fisik, kekuatan fisik, kesehatan, dan kesempurnaan anggota badan). Sedangkan nikmat kasbi adalah pembersihan batin dari segala sifat tercela, tindakan menghias batin dengan akhlak terpuji, menghiasi raga dengan bahasa tubuh dan perhiasan yang patut, pangkat dan harta.

Adapun nikmat ukhrawi adalah ampunan Allah atas kelewatan batas kita, ridha-Nya atas kekhilafan, penempatan kita di tempat tertinggi "a'lā illiyyūn" bersama para muqarrabin. Tujuan utama kita adalah nikmat Allah yang ukhrawi. Sedangkan nikmat duniawi merupakan jalan atau wasilah untuk meraih nikmat ukhrawi, kata Imam Abus Sa'ud.

Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam karyanya Tafsir Al-Munir berpendapat, orang yang diberi nikmat pada ayat ini adalah para nabi, orang yang jujur teguh, orang syahid, dan orang saleh terdahulu. Mereka adalah sebaik-baik sahabat.

Adapun "Bukan (jalan) mereka yang dimurka, dan bukan (jalan) mereka yang tersesat," maksudnya, "Jangan jadikan kami bersama orang yang menyimpang dari jalan lurus, mereka yang dijauhkan dari rahmat Allah, dan mereka yang disiksa sekeras-kerasnya karena mereka memahami kebenaran, tetapi mengabaikannya, dan mereka tersesat jalan." Ulama umumnya (jumhur) menafsirkan "mereka yang dimurka" adalah Yahudi dan "mereka yang tersesat" adalah Nasrani.

Adapun tafsir yang benar kata Syekh Wahbah Az-Zuhayli, "mereka yang dimurka" adalah orang yang telah menerima informasi perihal agama kebenaran yang ditentukan oleh Allah untuk hamba-Nya, lalu menolak dan mencampakkannya. Sedangkan mereka yang tersesat adalah mereka yang tidak memahami kebenaran atau mereka yang belum memahami kebenaran secara benar. Mereka adalah kelompok yang belum disinggahi risalah atau kelompok yang telah disinggahi risalah agama dengan kekurangan di sana dan sini.

Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil menafsirkan "mereka yang dimurka dan mereka yang tersesat adalah setiap individu dari kelompok dan golongan mana saja yang memisahkan diri dari jalan besar Islam. Jadi, tidak merujuk pada kelompok tertentu. Sedangkan penyebutan sebagian ulama tafsir atas kelompok agama tertentu untuk menafsirkan ayat ini, menurut Al-Qasimi, hanya perumpamaan umum yang paling populer (di zamannya). (Al-Qasimi, tanpa catatan kota: 24).

Pelafalan Surat Al-Fatihah ayat 7 berbeda-beda. Imam Ibnu Katsir mengutip mayoritas ulama qiraat yang membaca kata "ghairil" secara jar karena menjadi sifat sehingga bunyi pelafalannya seperti umumnya kita dengar, yaitu "ghairil maghdhūbi." Tetapi Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa kata "ghairil" dibaca nashab karena hal menurut kedudukan nahwunya sehingga dibaca "ghairal maghdhūbi." Ini merupakan bacaan Rasulullah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Katsir bahwa shahibul hal-nya adalah dhamir/kata ganti pada kata "alaihim." Sementara amil-nya adalah kata "an'amta."

Adapun Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an mengutip ragam pelafalan kata "alladzīna" dan "alaihim." Ia mengutip pandangan Ja'far bin Muhammad, lughah Al-Qur'an menyebut kata "alladzina" dalam posisi apapun, rafa', nashab, dan jar. Sementara lughah Hudzail menyebut kata "alladzūna" dalam posisi rafa'. Sebagian orang Arab juga ada yang membaca "alladzūna." Tetapi ada juga orang Arab yang membaca "alladzīna."

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengutip 10 ragam pelafalan kata "alaihim" pada Surat Al-Fatihah ayat 7. Kata ini dapat dibaca "alaihim," "alaihum," "alaihimī," "alaihimū," "alaihumū," "alaihumu." Enam jenis pelafalan ini tersebut jelas sanadnya dari para ulama qiraat. Sedangkan empat jenis bacaan lainnya hanya dikutip dari varian pelafalan orang Arab, bukan dari ulama qiraat.

Adapun empat jenis pelafalan lainnya adalah "alaihumī" (dihikayatkan Al-Hasan Al-Bashari dari orang Arab), "alaihumi," "alaihimu," dan "alaihimi." Menurut Imam Al-Anbari, seperti dikutip oleh Imam Al-Qurthubi, semua bacaan ini benar.

Keistimewaan Surat Al-Fatihah

Sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, Surat Al-Fatihah memiliki sejumlah keistimewaan, antara lain:

1. Mengandung tujuh ayat pujian dibaca berulang-ulang

Banyak perawi menegaskan, surat ini tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, dan Zabur serta tidak ada yang menyerupai dalam Al-Qur'an. Bahkan, surat ini sab'un minal matsani (tujuh ayat yang selalu terulang).

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. (QS Al-Hijr: 87)

2. Jalinan hubungan antara hamba dan Allah sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk kepada Allah

Nabi menyatakan bahwa Allah membagi shalat (Al-Fatihah) antara Allah dan hamba-Nya. Satu bagian untuk-Nya, satu bagian lagi untuk hamba-Nya dan bagi hamba-Nya apa yang ia minta.

Jadi, membaca Al-Fatihah yang merupakan paling agung dalam Al-Qur'an menjadi bagian komunikasi (hablum min Allah), sehingga seorang hamba bisa berhubungan dengan-Nya sebagai bentuk permohonan pada-Nya. Allah berfirman

يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا ِلِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, patuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. (Al-Anfal: 24)

3. Surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah adalah dua cahaya Allah yang hanya diberikan pada Rasulullah SAW

Sebagaimana dikatakan Abu Umamah, ada empat ayat yang termasuk dalam perbendaharaan Arsy. Tidak ada satupun yang diturunkan selain Ummul Kitab, ayat Kursi, penutup surat Al-Baqarah dan Al-Kautsar.

وَإِنَّهُ فِى أُمِّ الْكِتَـٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ

Artinya: Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam induk al-Kitab (lauh mahfudz) di sini Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan sangat banyak mengandung hikmah. (Az-Zukhruf: 4)

4. Allah akan memberikan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah walaupun membaca satu huruf

Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan, Rasulullah bersabda, apabila seorang Imam mengucapkan غَيرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ kemudian makmum mengucapkan amin, maka, niscaya Allah akan mengabulkannya untuk kalian.

Diceritakan Wa'il bin Huhr mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW membaca wa ladh dhallin, lalu mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya hingga para makmum mendengarnya. Pada saat itu pula Malaikat juga mengucapkan amin, sehingga dosa terdahulu diampuni.

5. Surat Al-Fatihah sebagai penyembuhan

Kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ada salah satu kaum yang terkena sengatan binatang di dekat mata air. Atas kepanikan tersebut, datanglah salah satu sahabat untuk meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah yang pada akhirnya sembuh.

Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah yang menjelaskan.

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ

Artinya: Fatihatul kitab adalah obat bagi yang terkena racun. (HR abu Syaikh dalam At-Tsawab dan Al-Baihaqi: V/378)

Sedangkan Abdul Malik bin Umair berkata, Rasulullah bersabda.

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Artinya: Dalam Fatihatul kitab terdapat obat untuk segala penyakit.

Nah, itulah Surat Al-Fatihah lengkap dengan terjemahan, tafsir, hingga keistimewaannya. Semoga bermanfaat ya, detikers!

(edr/urw)