Sebelum akhirnya bisa dinikmati dalam banyak pagelaran dengan berbagai lakon atau cerita yang memuat setiap unsur kehidupan saat ini, wayang sendiri dulunya merupakan salah satu kesenian yang amat berkelindan sebagai media yang turut membantu proses penyebaran dari berbagai ajaran kepercayaan, termasuk penyebaran Agama Islam di Nusantara.

Tak hanya sebatas menjadi media atau alat penyebaran kepercayaan, lebih jauh dari itu, kemunculan pertunjukan wayang sendiri mulanya adalah sebuah bentuk upacara yang dilakukan sebagai ajaran ritus pemujaan. Dalam buku yang berjudul "Wayang: Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya", Ir Sri Mulyono selaku penulis menyampaikan bahwa asal mula pertunjukan wayang atau yang kala itu disebut pentas bayangan bersumber pada upacara pemujaan terhadap "Hyang" atau sosok yang dipercaya sebagai tuhan.

Jika merujuk pada perhitungan awal adanya pertunjukan wayang tersebut, terhitung kesenian ini telah muncul dan eksis dari zaman Neolitikum yang berkisar pada 3000 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, kesenian ini tentunya terus mengalami perkembangan dan pembaharuan, baik dari segi bentuk rupa ataupun dari fungsi kegunaan dan cerita yang dibawa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kegunaan wayang sebagai alat dakwah dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia terjadi pada masa para wali. Wali Songo menggunakan kesenian wayang yang saat itu masih berupa wayang kulit sebagai media dakwahnya ke masyarakat. Perlahan, selain menyebarnya ajaran agama Islam sebagaimana yang dimaksudkan, hal tersebut juga turut membantu penyebaran kesenian wayang di kalangan masyarakat luas.

Silsilah garis keturunan dari Ki Darman selaku orang yang pertama kali membawa kesenian wayang ke wilayah Jawa Barat. Padepokan Bayu Suta, Desa Cinunuk, Kamis (24/10/2024). Foto: Muhammad Jadid Alfadlin Silsilah garis keturunan dari Ki Darman selaku orang yang pertama kali membawa kesenian wayang ke wilayah Jawa Barat. Padepokan Bayu Suta, Desa Cinunuk, Kamis (24/10/2024). Foto: Muhammad Jadid Alfadlin |

Wayang di Jawa Barat

Masuknya kesenian wayang ke wilayah Jawa Barat atau tatar sunda pada umumnya pun tak lepas dari campur tangan para wali dan penyebaran agama Islam. Wayang yang saat itu masih berupa wayang kulit dibawa menuju tatar sunda oleh seorang Ki Darman dengan maksud sebagai perpanjangan tangan dari dakwah yang ia dapatkan dan lakukan dari tempat asalnya di Kota Tegal, Jawa Tengah.

Hal ini pun diungkapkan oleh Lili Suparli yang merupakan Dosen dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) yang juga memiliki fokus pada bidang kajian sejarah dan kesenian wayang. Pria yang saat ini berusia 55 tahun tersebut menyebutkan bahwa penyebaran konsepsi kebudayaan pun bisa dilakukan dengan berbagai cara, tak terkecuali dengan melalui perdagangan dan penyebaran kepercayaan.

"Awalnya di Bandung, yaitu daerah Ujung Berung, bahkan makam dari Aki Darman nya sendiri itu masih ada terpelihara di sana. Secara prinsip kan Jawa Barat itu pusat pemerintahannya di Bandung, jadi zaman Bupati R.A. Wiranatakusumah II itu ya (wayang di Jawa Barat) itu mulainya dari sana," Ungkap Lili menjelaskan di salah satu ruangan yang terletak di ISBI.

Dari apa yang diungkapkan oleh Lili, dimana disebutkan bahwa munculnya kesenian tersebut dimulai ketika masa jabatan Bupati ke-6 Bandung, yakni R.A. Wiranatakusumah II. Maka, dapat terhitung penyebaran kesenian wayang di Jawa Barat sendiri mulanya berkisar pada sekitar rentang tahun 1794 hingga 1829 Masehi.

Didin Suhendar yang merupakan dalang dari keturunan Ki Darman, sekaligus pendiri dari Padepokan Bayu Suta di Cinunuk. Kamis (24/10/2024). Foto: Muhammad Jadid Alfadlin Didin Suhendar yang merupakan dalang dari keturunan Ki Darman, sekaligus pendiri dari Padepokan Bayu Suta di Cinunuk. Kamis (24/10/2024). Foto: Muhammad Jadid Alfadlin |

Hal senada juga diungkapkan Didin Suhendar atau yang kerap juga disapa sebagai Dalang Didin. Ia merupakan generasi keempat dari garis keturunan Ki Darman selaku pembawa kesenian wayang pertama kali ke Jawa Barat. Didin meneruskan trah dari leluhurnya yang juga memiliki minat dan keterampilan dalam kesenian wayang, khususnya sebagai dalang. Hal ini juga ditunjukan dengan didirikannya Padepokan Seni Bayu Suta yang ia inisiasi langsung di tanah kelahirannya, di Cinunuk, Ujung Berung, Kota Bandung.

"Dari dulunya, kan sejarah persebaran Islam dari Jawa Tengah. Dari situ yang diutus ke Jawa Barat yaitu Ki Darman itu. Jadi, tetap sih tujuannya itu tadinya untuk menyebarkan ajaran Islam yang datang ke sini. Kebetulan, Ki Darman sendiri datangnya ke Cinunuk ini, bahkan makamnya juga kan ada, situsnya juga ada," ungkap Didin ketika ditemui langsung di padepokannya di Cinunuk.

Diakui oleh Didin pula, tak cukup mudah menelusuri garis keturunan atau silsilah keturunan Ki Darman hingga akhirnya dapat jelas seperti yang telah ia temukan. Setidaknya, ia bersama beberapa orang lainnya memerlukan waktu sekitar 3 bulan guna melakukan observasi sejarah termasuk bertanya kepada para sesepuh hingga akhirnya bisa menyusun secara lengkap peta silsilah garis keturunan Ki Darman yang telah diakui dan diverifikasi secara legal.

Seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang dalam garis keturunan ini bersama para pelaku dan peminatnya lah yang turut menyebarkan kesenian wayang ke berbagai tempat di banyak Kota dan pelosok di Jawa Barat. Kesenian wayang terus dibawa dari satu masa ke masa lainnya, serta terus dikembangkan dengan berbagai kreativitas dengan maksud agar tetap relevan pada perkembangan zaman.

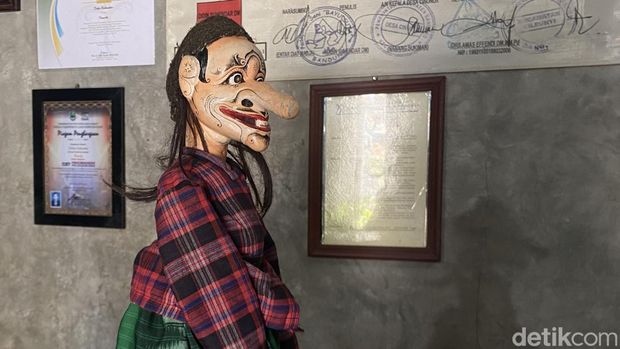

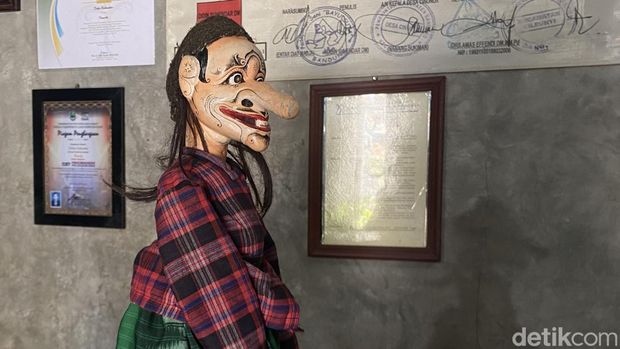

Rupa tokoh wayang golek Petruk yang ada di Jawa Barat terpampang di Padepokan Bayu Suta, Desa Cinunuk. Kamis (24/10/2024). Foto: Muhammad Jadid Alfadlin Rupa tokoh wayang golek Petruk yang ada di Jawa Barat terpampang di Padepokan Bayu Suta, Desa Cinunuk. Kamis (24/10/2024). Foto: Muhammad Jadid Alfadlin |

Munculnya Wayang Golek di Jawa Barat

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, pada awal persebarannya di Jawa Barat, kesenian wayang yang dibawa ke tatar sunda merupakan kesenian wayang kulit yang sama yang telah tersebar di wilayah Jawa Tengah sebelumnya. Dengan bentuknya yang tipis dan cara penyajian pertunjukannya yang mengandalkan bayangan dari wayang, pertunjukan dari kesenian ini hanya akan efektif jika dilakukan pada malam hari, sebab di waktu tersebut sinar langsung cahaya matahari tak lagi ada, sehingga bayangan wayang yang tersorot oleh lampu pun dapat terlihat secara lebih jelas.

Berangkat dari hal tersebut, R.A Wiranatakusumah II yang saat itu masih menjabat sebagai bupati kemudian meminta Ki Darman untuk melakukan perubahan atau membuat wayang yang dimaksudkan agar bisa melakukan pertunjukan pada siang hari. Atas permintaan tersebut, Ki Darman pun akhirnya mencoba membuat wayang dengan berbahan kayu, namun masih dengan bentuk yang menyerupai wayang kulit. Wayang tersebut kerap oleh beberapa orang disebut sebagai wayang pipih, karena bentuknya yang lebih tebal dari wayang kulit dan berbahan dasar kayu.

Kemudian, secara perlahan, wayang pipih ini pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Beberapa perubahan bentuk dan konsep rupa diterapkan hingga akhirnya dapat berbentuk dan disebut sebagai wayang golek seperti saat ini.

"Selain dari tata rupanya, perbedaan antara wayang golek dan wayang lainnya juga menyangkut persoalan tata karawitannya, tata musiknya, tarian-tariannya, kemudian nyanyian-nyanyian dalangnya itu sendiri. Terus ada juga persoalan-persoalan lain, yang jelas itu tata bahasanya, secara identitas jelas dibandingkan dengan wayang-wayang lainnya, wayang golek ini tentu persoalan yang berkaitan dengan aspek seni budaya daerah." jelas Lili sembari terus menghisap rokok yang digenggamnya.

Wayang golek, khususnya di tatar sunda, berkembang tak hanya dalam bentuk rupa atau penyajian pertunjukannya. Melainkan, juga dari cerita atau disebut sebagai lakon yang coba disampaikan oleh si dalang itu sendiri. Lakon-lakon tersebut mencoba menangkap dan melempar balik cerita-cerita dalam kehidupan masyarakat daerah yang dicerminkan dalam jagat wayang yang berlangsung.

Salah satu tokoh wayang yang sangat identik dengan Jawa Barat ialah tokoh bernama Cepot ciptaan Dalang Asep Sunandar Sunarya. Dengan tampaknya yang berwajah merah, Cepot digambarkan sebagai tokoh yang menyimpan amarah di dalam dirinya, Cepot pula terkenal dengan celetukan-celetukannya yang lucu.

Khanha salah seorang dalang muda dengan garis keturunan dari Ade Kosasih Sunarya, menunjukan keterampilannya dalam memainkan wayang di kediamannya di Desa Jelekong. Sabtu (26/10/2024). Foto: Muhammad Jadid Alfadlin Khanha salah seorang dalang muda dengan garis keturunan dari Ade Kosasih Sunarya, menunjukan keterampilannya dalam memainkan wayang di kediamannya di Desa Jelekong. Sabtu (26/10/2024). Foto: Muhammad Jadid Alfadlin |

Garis Keturunan Pelestari Wayang

Asep Sunandar Sunarya memang sudah cukup terkenal sebagai salah satu dalang yang diakui kepiawaiannya dalam menghidupkan jagat wayang di atas panggung. Ia merupakan anak dari seorang maestro dalang bernama Abeng Sunarya atau lebih kerap disapa sebagai Abah Sunarya.

Dari Abah Sunarya inilah kemudian garis keturunan pelestari kesenian wayang, khususnya para dalang dengan derasnya darah bakat seni bermunculan. Setelah mengalir ke darah Asep Sunandar Sunarya sebagai anaknya, darah ini pula turut mengalir pada cucunya yakni Dadan Sunandar Sunarya. Lebih luas, tak hanya sebatas pada satu garis keturunan langsung, keterampilan serta minat terhadap kesenian wayang golek ini menyebar secara masif di tempat asal mereka yakni di Desa Jelekong, Kabupaten Bandung.

Tak sedikit para pelaku kesenian wayang yang berasal dari Jelekong, mulai dari dalang, sinden, para pemain alat music tradisional sunda ataupun hingga para pengrajin wayang sendiri. Selain itu, banyak pula orang-orang yang sengaja datang ke tempat yang dulunya memiliki nama Giriharja ini. Orang-orang tersebut sengaja datang untuk dapat belajar dan memahami kesenian wayang secara lebih dalam di Desa Jelekong.

Disampaikan oleh Irwansyah yang juga merupakan salah satu keturunan dalang dari garis keturunan Ade Kosasih Sunarya, kakak dari Asep Sunandar Sunarya. Kesenian wayang golek telah berkembang dan dikembangkan di Desa Jelekong dalam sejak waktu yang cukup lama serta melintasi beberapa generasi.

Disampaikannya, mulanya cikal bakal pelestarian dan pembuatan wayang di Desa Jelekong dimulai dari empat orang keluarga yang asli dari daerah tersebut. Nama-nama mereka antara lain Abah Abeng Sunarya, Ade Kosasih Sunarya, Asep Sunandar Sunarya serta Pak Ugan. Keempat orang tersebut lah yang menjadi tujuan dari banyak orang yang datang secara langsung ke Desa Jelekong.

"Kemudian banyak orang yang berguru bikin wayang. Semua di sini. Ketika ini yang empat (orang) gak ada, otomatis kan yang berguru tadi karena domisilinya bukan dari sini, mereka pindah mencar, sehingga membawanya ke daerah masing-masing," ungkap Irwansyah ketika ditemui di kediamannya yang terletak di Desa Jelekong.

Era beredar dan dibuatnya wayang di Desa Jelekong sendiri dimulai sejak tahun 1900-an, Berjalannya kesenian wayang di Desa Jelekong dalam waktu yang tak sebentar menjadi bukti bahwa desa tersebut terus mencoba melakukan upaya dalam menjaga dan melestarikan kesenian wayang ini agar kelak tak hilang dan punah begitu saja.

Lebih lanjut, ia pun menjelaskan mengenai nama dari Giri Harja sendiri yang saat ini cukup lazim ditemui sebagai nama padepokan-padepokan yang kerap mengadakan pagelaran pertunjukan wayang di berbagai tempat yang berbeda.

"Kaitannya dengan nama Giri Harja kan awalnya itu nama kampung, terus diadopsi menjadi nama lingkung seni, ada Giri Harja I, Giri Harja II dan seterusnya, termasuk juga Pusaka Giri Harja," tutut Irwansyah menjelaskan.

Perbedaan penamaan tersebut pun didasarkan pada kapan penamaan tersebut muncul. Misalkan penamaan Giri Harja I merupakan kepunyaan dari adik Abah Sunarya yang muncul lebih dulu daripada penamaan Giri Harja II yang dicetuskan oleh Ade Kosasih Sunarya dan terus sebagainya. Kemudian, setelah para pencetus tersebut tidak ada, penamaan tersebut dilanjutkan oleh anak-anak dari maestro tersebut, namun dengan penambahan kata "Putra" dan "Putu" untuk keturunan selanjutnya.

(tya/tey)